Quand les mots se font tableau

Brigitte Williams

Ayant vécu à Londres trente ans, et désormais installée à Guéthary, Brigitte Williams explore dans ses œuvres les arcanes du langage et nous donne à voir l’invisible, au travers de compositions graphiques qui jouent avec la couleur.

Comment êtes-vous venue aux arts plastiques ?

C’est un cheminement tardif. Je souhaitais prendre des cours de peinture et j’ai commencé par l’aquarelle. Très vite, peindre la fleur que j’avais devant moi m’a ennuyée : j’avais envie de peindre ce que je ne voyais pas. Je l’ai dit à mon professeur qui m’a alors suggéré d’entreprendre des études d’art. Je me suis d’abord inscrite en classe préparatoire parce que je n’avais aucune formation en arts plastiques pour apprendre le dessin, la sculpture, l’histoire de l’art. Après avoir obtenu une licence, j’ai intégré la Slade School of Fine Art à Londres, pour faire un master. Ma carrière a démarré à la suite de ça.

Vous voulez dire que vous avez commencé à vendre à peine sortie de l’école ?

A la fin de l’année, le Slade organise une exposition où les élèves sont notés, et à laquelle sont conviés de nombreux collectionneurs et galeristes ; c’est là que sont lancés sur le marché les nouveaux artistes. C’est ainsi que j’ai rencontré des galeristes, des marchands d’art, le couturier Paul Smith qui a acheté trois de mes œuvres qu’il a accrochées à New York et Paris, et ça a fait boule de neige. Il faut souvent passer par de grandes écoles pour avoir la chance d’avoir ces contacts.

Votre travail a-t-il été dès le départ axé sur le langage ?

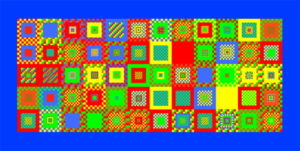

Mon travail est parti d’un conflit. J’ai toujours eu du mal à exprimer ce que je ressentais et à trouver mes mots, et j’ai eu un professeur qui m’a blessée en pensant que me brusquer me ferait avancer. Après avoir voulu dans un premier temps tout arrêter, j’ai commencé à écrire de droite à gauche, comme Léonard de Vinci, pour lui faire prendre conscience de ce que je pouvais ressentir quand je ne comprenais pas ou que je n’arrivais pas à exprimer quelque chose. Cela a donné naissance à un travail avec des miroirs, pour essayer de « traquer » le langage invisible. A la même période, j’ai découvert − à 42 ans ! − que j’étais dyslexique. Tout d’un coup, mes difficultés avaient un nom ; cela m’a décomplexée et j’ai pu commencer mon travail de recherche sur le décalage qui existe entre les mots et leur résonance. J’avais une vieille machine à écrire dont j’ai recouvert les touches avec des perles de couleur. J’ai ainsi entrepris de créer un alphabet avec des associations de couleurs pour pouvoir écrire mon propre langage, les couleurs traduisant l’écart entre ce que je ressens et ce que j’exprime. Les textes obtenus forment des mandalas, non écrits mais qui donnent une impression, suggèrent une émotion. Chaque mot, représenté par un carré, devient alors une vibration.

La couleur est un langage, selon vous ?

Ce qui m’intéressait, c’était de représenter l’émotion par la couleur, essayer de traduire ce que l’on perçoit mais que l’on ne voit pas, ce qui fait appel à la sensibilité. Quand je travaille avec les mots en revanche, je cherche à aller au-delà de leur signification. Pour un de mes travaux, intitulé Emotions, j’ai pris les adjectifs qui traduisent des émotions, je les ai rangés par ordre alphabétique, ce qui a créé des associations étonnantes qui peuvent paraître dissonantes. Les mots deviennent alors autre chose, hors de ma propre perception.

Utilisez-vous le mot davantage comme un composant que pour sa valeur signifiante ?

Le mot a quand même une signification au départ. En fait, c’est plutôt une vibration qui évoque quelque chose. J’ai des listes de mots que je défais pour les reconstituer selon les lignes que je me suis fixées. Mais effectivement, certains de mes tableaux partent d’une réflexion sur un mot, pour d’autres ce n’est qu’une base à une réalisation très graphique.

Diriez-vous de votre travail qu’il est thérapeutique ?

Tout à fait. Comme les mots me font peur parce que je ne suis pas très à l’aise avec eux, c’est une façon rassurante de m’exprimer, et un moyen de les maîtriser.

Vous employez uniquement la langue anglaise dans vos œuvres ?

Oui, parce que je ne parle qu’anglais avec mon mari et mes enfants, je lis en anglais et je rêve en anglais ! Mais j’aimerais un jour faire quelque chose en français. La difficulté est qu’il y a beaucoup plus de mots en français qu’en anglais, donc le travail préparatoire risque d’être différent et me prendre beaucoup plus de temps.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?

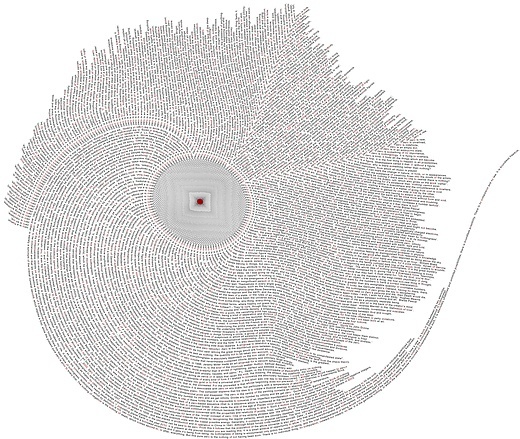

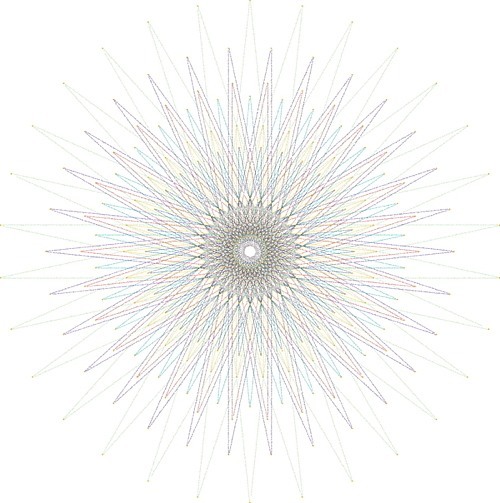

Cela peut être un mot, une phrase, un rêve, une idée philosophique. Pour Everything I might need to know par exemple, je suis partie de la théorie E8 et du polytope de Gosset dans lequel chacun des points se rejoint. Pour moi, c’est comme la vie : tout se regroupe, tout est associé. L’univers repose sur une géométrie parfaite, le triangle d’or, et tout revient à cette géométrie primordiale. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait plusieurs religions parce que pour moi, s’il y a un dieu (je dis bien si), il n’y en a qu’un. J’ai donc pensé que tous les textes religieux étaient partis du même point, à l’image du polytope. Pour former cette figure géométrique, j’ai utilisé des citations de cinq textes religieux, volontairement illisibles à l’œil nu pour ne pas faire de différence ni afficher une quelconque préférence, mais dont l’association forme une unité. Ainsi, toutes les religions se mélangent.

Le papier est-il le seul support que vous utilisez ?

J’ai réalisé un projet pour un architecte d’intérieur sur du plexiglas. J’ai également réalisé un œuf pour une exposition à Covent Garden cette année. C’est vrai qu’au départ, mon travail c’est le papier et les mots, mais j’ai envie de me tourner vers quelque chose de plus sculptural. J’ai également envie de peindre, j’ai envie de couleurs et de retrouver des sensations physiques, un contact avec la matière.

Vous me disiez en commençant que le Pays basque avait été une réelle découverte…

J’adore cette région ! Si j’étais inspirée pour peindre, c’est l’endroit où je serais le plus à l’aise parce que c’est ici que les couleurs sont les plus vives, quel que soit le temps. Et cette mer qui n’est jamais la même… Seule la peinture peut rendre ces couleurs.

Brigitte Williams en quelques dates :

1985 : S’installe en Angleterre

1999 : Débute ses études en arts plastiques

2007 : Obtient le Catlin Art Prize

2008 : Découvre Guéthary

2012 : Participe à l’exposition The Fabergé Egg Hunt à Londres

Expose au Barbican à Londres, où la Chine lui achète United pour sa collection permanente à Pékin

2013 : Expose à The Broadgate Tower à Londres

2014 : Commande de The Infinite Line par Transport For London (Métro de Londres)

2015/2016/2017 : Expose à Battersea et Hamstead Art Fairs à Londres

2017 : Expose au Musée de Guéthary (64)