Un carnet de notes glissé dans la poche pour noter une idée, fixer une pensée, dire son plaisir, le début d’un roman, un refrain qui insiste…

Un carnet de notes, posé sur une table, comme une promesse de rendez-vous…

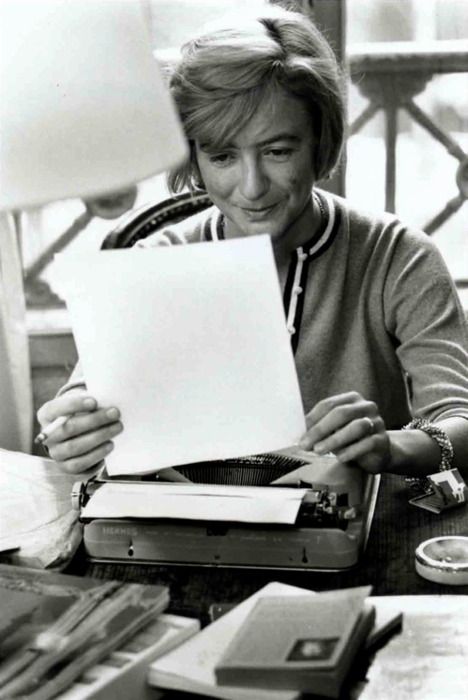

Claire Conruyt, Pour qui s'avance dans la nuit

Rita Levi-Montalcini

« Ma vue a baissé un peu, mon audition beaucoup. Aux conférences, je ne vois pas les projections et je n’entends pas bien. Mais je pense plus aujourd’hui que lorsque j’avais vingt ans. Le corps peut bien faire ce qu’il veut. Je ne suis pas le corps, je suis l’esprit. »

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète

« Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas ; accusez vous vous-même de n’être pas assez poète pour en appeler à vous les richesses. Car pour le créateur il n’y a pas de pauvreté, il n’est pas d’endroit pauvre, indifférent. »

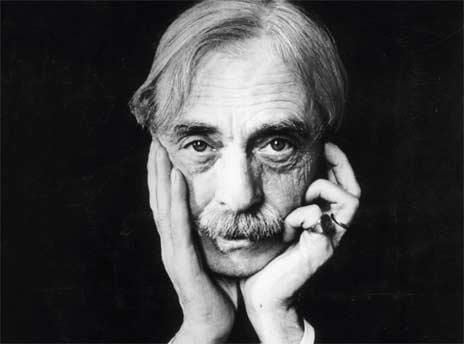

Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier

« Mais tout ce qui m’arrive d’important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu : la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en voile en mer, la joie que l’on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l’espace d’une seconde ou l’espace de cent ans. Non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. »

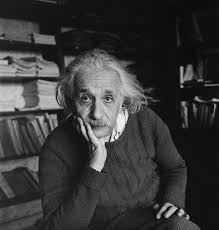

Albert Camus, La Chute

« A propos, connaissez-vous la Grèce ? Non ? Tant mieux ! Qu’y ferions-nous, je vous le demande ? Il y faut des cœurs purs. Savez-vous que, là-bas, les amis se promènent dans la rue, deux par deux, en se tenant la main. Oui, les femmes restent à la maison, et l’on voit des hommes mûrs, respectables, ornés de moustaches, arpenter gravement les trottoirs, leurs doigts mêlés à ceux de l’ami. En Orient aussi, parfois ? Soit. Mais dites-moi, prendriez-vous ma main dans les rues de Paris ? Ah ! je plaisante. Nous avons de la tenue, nous, la crasse nous guinde. Avant de nous présenter dans les îles grecques, il faudrait nous laver longuement. L’air y est chaste, la mer et la jouissance claires. Et nous… «

Italo Calvino

« Il me semble parfois qu’une épidémie pestilentielle a frappé l’humanité dans la faculté qui la caractérise le mieux, l’usage de la parole ; une peste du langage qui se manifeste par une perte de force cognitive et de rapidité d’esprit, par un automatisme qui tend à niveler l’expression sous des formules vagues, creuses, abstraites, à diluer les significations, à émousser les pointes expressives, à éteindre tout éclair qui jaillit de la collision des mots et de nouvelles situations. »

Antoine Blondin

« Si je cherche du solide autour de moi, je n’aperçois ni murs ni meubles, rien que des êtres. L’amitié ou l’amour des autres aura été mon manteau et ma maison. J’espère leur avoir donné en échange les satisfactions que je leur devais, mais je crains de les avoir déçus sur bien des points. Je ne déteste rien autant que de décevoir les gens. Je ne supporte pas le bruit d’une porte ou d’un coeur qui se ferme.

Et si vous me demandez quel doit être le sens d’une vie, je vous dirais que, faute de lui donner un sens unique (quel qu’il soit), on risque beaucoup d’en faire un sens interdit. »

Albert Camus, La Peste

« Ecoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. »

J.D. Salinger, L'Attrape-Coeurs

« Je pensais au lac de Central Park (…). Je me demandais si l’eau serait gelée quand je rentrerais à la maison, et si elle l’était, où seraient allés les canards. Je me demandais où vont les canards quand l’eau se prend en glace, qu’il y a plus que de la glace. Je me demandais si un type vient pas avec un camion pour les emporter dans un zoo. Ou s’il s’envolent on ne sait où. »

S’habitue-t-on un jour à l’absence ? Mon père me manque terriblement… C’est lui qui m’avait initiée aux mystères de la faune marine et au plaisir de la natation. Dans une pieuvre qui déploie mollement un tentacule, l’oeil rond d’une vive ou le ballet d’un banc d’éperlans, je vois un signe de lui… Je retrouve mon père dans l’eau des Alcyons.

S’habitue-t-on un jour à l’absence ? Mon père me manque terriblement… C’est lui qui m’avait initiée aux mystères de la faune marine et au plaisir de la natation. Dans une pieuvre qui déploie mollement un tentacule, l’oeil rond d’une vive ou le ballet d’un banc d’éperlans, je vois un signe de lui… Je retrouve mon père dans l’eau des Alcyons.

Barbara, Drouot

Dans les paniers d’osier de la salle des ventes

Une gloire déchue des folles années trente

Avait mis aux enchères, parmi quelques brocantes,

Un vieux bijou donné par quel amour d’antan

Elle était là, figée, superbe et déchirante

Ses mains qui se nouaient, se dénouaient, tremblantes

Des mains belles encore, déformées, les doigts nus

Comme sont nus, parfois, les arbres en novembre

Comme tous les matins, dans la salle des ventes

Bourdonnait une foule, fiévreuse et impatiente

Ceux qui, pour quelques sous, rachètent pour les vendre

Les trésors fabuleux d’un passé qui n’est plus

Dans ce vieux lit cassé, en bois de palissandre

Que d’ombres enlacées ont rêvé à s’attendre

Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes

Mais les choses nous parlent si nous savons entendre

Le marteau se leva, dans la salle des ventes

Une fois, puis deux fois, alors, dans le silence

Elle cria : « Je prends, je rachète tout ça

Ce que vous vendez là, c’est mon passé à moi »

C’était trop tard, déjà, dans la salle des ventes

Le marteau retomba sur sa voix suppliante

Elle vit s’en aller, parmi quelques brocantes,

Le dernier souvenir de ses amours d’antan

Près des paniers d’osier, dans la salle des ventes

Une femme pleurait ses folles années trente

Et revoyait soudain défiler son passé

Défiler son passé, défiler son passé

Car venait de surgir, du fond de sa mémoire

Du fond de sa mémoire, un visage oublié

Une image chérie, du fond de sa mémoire

Son seul amour de femme, son seul amour de femme

Hagarde, elle sortit de la salle des ventes

Froissant quelques billets, dedans ses mains tremblantes

Froissant quelques billets, du bout de ses doigts nus

Quelques billets froissés, pour un passé perdu.

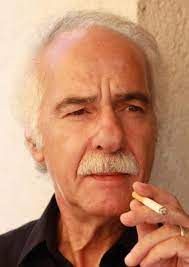

Abdellatif Laâbi, Poème pour Hind

Tu ne comprendras peut-être pas

tous les mots de ce poème

mais écoute-moi

ce n’est pas difficile, un poème

du moins celui que j’écris pour toi

C’est comme quand, le soir, je te serre bien fort

et t’embrasse

avant de te mettre dans ton lit

Les poèmes, même ceux que lisent

les grandes personnes

c’est un peu ça

ce que tu ressens, ce que je ressens

à ces moments-là

Tu vois

j’ai déjà fait un poème pour toi

Je t’embrasse

je te serre bien fort

je sens que je suis près de toi.

J.D. Salinger, L'Attrape-coeurs

« Mon rêve, c’est un livre qu’on arrive pas à lâcher et quand on l’a fini on voudrait que l’auteur soit un copain, un super copain et on lui téléphonerait chaque fois qu’on en aurait envie. Mais ça n’arrive pas souvent. J’aimerais assez téléphoner à Karen Blixen. (…) Prenez ce bouquin, Servitude humaine de Somerset Maugham. C’est pas mal et tout, mais j’aurais pas envie de téléphoner à Somerset Maugham. Je sais pas, c’est le genre de mec que j’aurais jamais envie d’appeler. »

Roland Barthes

« Telle une mauvaise salle de concert, l’espace affectif comporte des recoins morts, où le son ne circule plus. L’interlocuteur parfait, l’ami, n’est-il pas alors celui qui construit autour de vous la plus grande résonance possible ? L’amitié ne peut-elle se définir comme un espace d’une sonorité totale ? »

Julien Green

« C’est toute sa liberté qu’on abandonne à jamais lorsqu’on s’éprend d’un être ; le désir peut s’éteindre, la passion peut mourir tout à fait, mais il reste au fond du coeur quelque chose d’inaliénable que l’on peut donner mais non reprendre. L’homme qui aime a vendu son âme. »

Eugène Ionesco

« Soyons gais, mais ne soyons pas dupes. »

Gérard de Nerval, Aurélia

« Le rêve est une seconde vie. Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l’image de la mort ; un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l’instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l’œuvre de l’existence. C’est un souterrain vague qui s’éclaire peu à peu, et où se dégagent de l’ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres : – le monde des Esprits s’ouvre pour nous. »

Abdellatif Laâbi, Et si j'étais fou

« Et si j’étais fou

et ma soif de désert incommensurable, inhabité

ma soif, relais de caravanes privées de sel

fou et qu’aucun campement n’apparaisse à mes yeux

aucune trace de monture ni de feu

ne pouvant plus imaginer les oasis de mon rêve

que dans la nuit glaciale d’autres planètes minérales

fou et que les mots eux-mêmes se rebellent

l’alphabet se retire dans une mémoire

au-delà de l’histoire

fou et que le sable lui-même se rétracte

emportant ses derniers mirages

fou

le silence s’installe sur la terre

alors que la nuit vient siéger sur mes épaules

Majnoun

je titube sans laisser rien paraître de ma détresse

m’engouffre lentement dans la grotte

Je venais d’enterrer les derniers miracles »

28 janvier 2014

J’ai laissé ma légèreté derrière la porte d’une chambre d’hôpital où reposait mon père.

Non. Juste avant.

Dans le regard éperdu de ma mère, le téléphone collé à l’oreille, écoutant une voix masculine lui expliquer doucement que, malgré tous leurs efforts… Il a suffi d’un coup de fil pour que mon enfance s’envole.

Pink Martini, Clementine

La grisaille du jour et le ciel bas invitent à écouter en boucle Clementine de Pink Martini.

« If tomorrow’s sun doesn’t shine

At least I’ll have my Clementine. »

Truman Capote, La Harpe d'herbes

« J’entends, expliqua le juge, une personne à qui on puisse tout dire. Suis-je idiot de vouloir une chose pareille ? Ah, quand on songe à l’énergie qu’on dépense pour se dissimuler, tellement nous avons peur qu’on nous identifie. Mais nous, cinq imbéciles, nous voilà perchés dans un arbre et bien identifiés. Une fameuse chance, à condition que nous sachions nous en servir : plus la peine de nous préoccuper du spectacle que nous offrons, libres de découvrir ce que nous sommes réellement. Si nous savons que personne peut nous déloger. C’est l’incertitude où ils sont de ce qu’ils peuvent bien être qui pousse nos amis à conspirer pour nier les différences. »