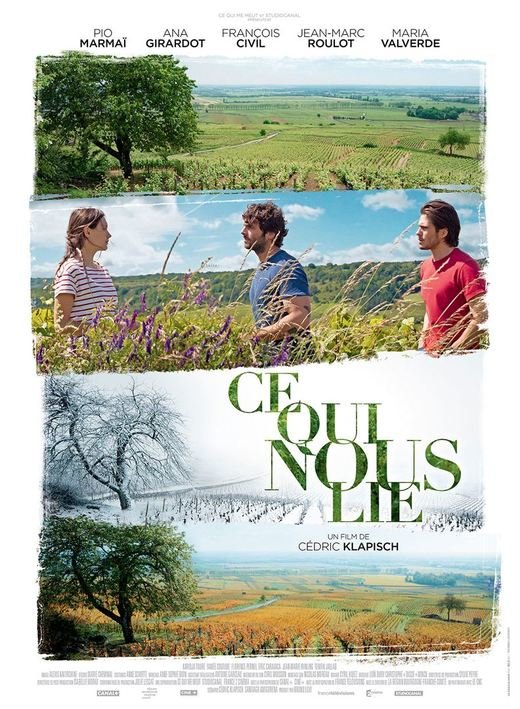

Ce qui nous lie

Cédric Klapisch et Ana Girardot

Il est des réalisateurs dont on attend avec une impatience joyeuse le nouveau film… Cédric Klapisch est de ceux-là. Et son douzième long-métrage, Ce qui nous lie, n’a pas déçu notre patience de quatre ans. Il a choisi la lumière de Bourgogne et la douce ondulation de ses vignobles pour nous parler de fratrie et de transmission familiale. Après l’émotion de cette histoire, l’émotion de rencontrer ce « réalisateur de la vie ». Il nous a fait la surprise ‒ très agréable surprise ‒ d’être accompagné par Ana Girardot pour une rencontre chaleureuse et décontractée.

Les différents articles parus sur votre nouveau film, et même le dossier de presse, se concentrent sur l’environnement viticole et l’élaboration du vin. Mais n’est-ce pas plutôt une toile de fond pour parler du deuil, de la transmission et de la mélancolie de l’enfance ?

Cédric Klapisch. Au fil des interviews, je me rends compte que je parle moins de vin. Ce qui nous préoccupait avec les acteurs et le scénariste, c’est le travail de documentation énorme à effectuer pour comprendre le monde du vin, le métier de vigneron, le travail selon les saisons…, pour être crédible. Mais il est vrai qu’une fois le film fait, le vin est un figurant, et le but du film est de parler des relations familiales, de la fratrie, de la différence entre l’amour d’un couple et l’amour des parents. Le vin est le point central qui permet de parler de cela.

La fratrie que vous mettez en scène réunit Pio Marmaï (Jean), Ana Girardot (Juliette) et François Civil (Jérémie). Pourquoi avoir choisi d’ancrer votre narration selon le point de vue du fils aîné, Jean ?

CK. On a essayé d’avoir plusieurs voix off, dont celle de Juliette, mais cela ne marchait pas du tout. Mon premier film, Riens du tout présentait vingt personnages, sans personnage principal. Je trouve que c’est plus difficile de rentrer dans ce genre de film parce qu’il y a plein de petites histoires. Dans L’Auberge espagnole, ce qui a marché, je pense, c’est que tous les personnages que l’on rencontre passent par le filtre de Xavier (Romain Duris) ; le fait d’être dans la vie et dans la tête d’un personnage axe l’histoire. Pour Ce qui nous lie, l’idée était vraiment d’être guidé par Jean. On entre dans l’histoire avec son retour et on va découvrir sa famille par ses yeux.

Juliette et Jérémie n’en restent pas pour autant au second plan. Bien au contraire, le spectateur les voit s’épanouir au fil du film et s’affirmer par rapport à leur frère aîné.

CK. Ce que j’aime, c’est que Jean aide son frère et sa sœur à s’épanouir jusqu’à s’affranchir de lui. C’est le rôle du grand frère d’aider à grandir. A la différence du père qui impose des choix, le grand frère aide à les faire. Et il repart quand les deux autres n’ont plus besoin de lui et qu’il leur a permis d’être eux-mêmes.

Le cheminement psychologique de votre personnage se lit aussi à travers votre transformation physique. Vous apparaissez toute jeune, presque frêle, et votre expression corporelle se modifie peu à peu. Comment avez-vous appréhendé ce rôle ?

Ana Girardot. Je souhaitais partir d’un personnage terrien, qui porte le poids de la reprise du domaine familial dans un milieu très masculin et du travail difficile de la terre. Mais je voulais aussi lui trouver une fragilité, un manque de confiance en elle. Elle prend son envol au fil de l’histoire jusqu’à envoyer promener ceux qu’elle a envie d’envoyer promener. Il fallait donc travailler aussi physiquement cette évolution, c’était en tout cas ma recette. Le fait également de tourner sur une année m’a modifiée, dans le bon sens du terme. J’ai beaucoup appris au contact de Cédric, de Pio et de François. Pio est un acteur que j’admire depuis des années, et j’ai eu en lui une confiance absolue et immédiate. Quand il sentait mon stress avant des scènes que je trouvais compliquées, il savait me rassurer et me motiver. Et à la fin du tournage, j’étais vachement plus à l’aise.

Vous vous étiez rencontrés avant le tournage pour faire connaissance et créer cette connivence si visible à l’écran ?

AG. Cédric avait organisé un week-end en Bourgogne avant le début du tournage, afin que l’on découvre l’univers de la viticulture et que Jean-Marc nous apprenne les rudiments de ce métier [Jean-Marc Roulot est à la fois acteur et vigneron en Bourgogne, ndlr].

L’entente a été immédiate ?

AG. Pio et François étaient déjà complices parce qu’ils avaient passé les essais ensemble. Ils m’ont chambrée et il y a eu un rapport immédiat entre nous. On est à la fois très différents et très complémentaires. Je ne saurais dire pourquoi, mais il y a eu quelque chose en plus que l’entente habituelle qu’il peut y avoir sur un tournage.

Vous inscrivez donc cette histoire familiale dans les vignobles de Bourgogne. Même si vous avez voulu avoir la précision du documentaire, votre film n’en a pas le didactisme qui pourrait être ennuyeux. Vous rendez hommage au travail de la terre et à l’investissement des hommes pour faire du vin. On prend conscience que le vin est une production plurimillénaire.

CK. Le premier jour où je suis allé prendre des vendangeurs en photo, j’ai pensé aux tapisseries du Moyen Age. Cela n’a pas bougé, ce sont les mêmes gestes. Ce côté éternel est très troublant. Et c’est aussi pour cela que les thématiques liées à la famille, l’héritage, la transmission, le temps qui passe s’y rattachent de façon très naturelle.

La caméra de Cédric Klapisch donne à voir la dimension charnelle de l’élaboration du vin, qu’il s’agisse, entre autres exemples, du foulage des grappes ou de la gustation des grains de raisin. Avez-vous apprécié cette approche sensorielle ? Et avant toute chose, aimez-vous le vin ?

AG. (Rires.) J’aime le vin par culture familiale. Il y a toujours eu du très bon vin à table. Mon père m’a offert une caisse de Château Margaux de l’année de ma naissance, qui m’attendait dans la cave de mon parrain pour mes dix-huit ans… Il y avait quelque chose comme ça autour des bonnes bouteilles qui m’a toujours marquée. Mais je dois dire qu’avec ce film, j’ai pris une avance incroyable sur toute ma famille, c’est moi qui m’y connais le mieux ! Plus sérieusement, ce que j’ai découvert et qui m’a beaucoup plu, c’est cette part d’instinct qui existe dans l’élaboration du vin. Je pensais que c’était essentiellement une affaire d’assemblage. J’ai été captivée par l’écoute de la vigne, de la maturation du raisin, la réflexion sur le choix du jour de démarrage des vendanges ‒ on peut penser que c’est absurde d’hésiter entre deux jours, mais cela change tout, c’est génial ! En cela, je pense que c’est un métier féminin, qui demande un réel instinct féminin (sourire) !

Perdez-vous réellement les consonnes quand vous avez trop bu ?

AG. Moi, je sais quand m’arrêter, j’ai un détecteur naturel en moi ! Oui, c’est vrai, mais ça va, c’est plutôt mignon, non ? C’est venu d’une observation de Cédric qui nous filmait et qui a trouvé cela charmant, j’imagine, et c’est pourquoi il a souhaité l’intégrer dans le film. Cela montre toute la magie de son cinéma et son talent d’instinctif aussi. Dans chacun de ses films, les personnages ont cette chose très humaine qui nous touche. C’est facile pour un acteur de s’y retrouver parce que ce sont de vrais sentiments humains, de vrais rapports. Ils ont perdu leur père, ils se retrouvent… Il s’est passé tellement de choses pour eux en deux semaines que tout d’un coup, cette pression qui s’exprime est vachement bien retranscrite. Oui, on boit un peu trop, on perd les consonnes, on oublie les règles et ça fait du bien.

Quel directeur d’acteurs est Cédric Klapisch ?

AG. Pour moi, il incarne la force tranquille, il n’a pas besoin d’élever la voix pour s’imposer. Et puis il est décontracté, il a envie que son équipe soit bien. Je n’ai jamais vu une équipe pleurer autant à la fin d’un tournage, c’était terrible ! Il a une écoute, et du coup il y a écoute entre les acteurs. Il n’est pas directif, il est plus dans la recherche de l’essence de la scène.

CK. Je préfère corriger que dire ce qu’il faut faire. Je laisse faire les acteurs sur la première prise et après je commente.

Vous avez tourné sur une année pour pouvoir montrer les quatre saisons et le travail de la vigne à chacune de ces périodes, vous avez également eu des propositions exceptionnelles de Jean-Marc Roulot (arrachage de vignes). En termes d’écriture, cela veut-il dire que vous aviez laissé des espaces dans votre scénario pour pouvoir saisir ces moments ou vous avez utilisé ces opportunités pour adapter votre scénario ?

CK. Cela s’est fait dans les deux sens. Pour la scène de l’arrachage des pieds de vigne à laquelle vous faites allusion, on était en train de tourner tout autre chose quand Jean-Marc est arrivé en nous disant qu’ils allaient arracher des pieds de vigne ‒ ce qui arrive une fois tous les dix ans ‒ et m’a demandé si cela m’intéressait de filmer ça. On y est allés. Je découvrais ça et j’ai dit à Ana et Pio d’y aller. C’est vrai que l’organisation du tournage a été assez compliquée.

Comment trouve-t-on de la musique pour parler de la terre ?

CK. Grande question, on a mis un an à y répondre. Je travaille toujours avec le même musicien depuis Peut-être. On a une culture musicale anglo-saxonne, facilement adaptable aux univers urbains que j’avais précédemment mis en scène (Barcelone, Paris, New York). Au début, je me suis posé la question de la musique classique pour évoquer la campagne, mais j’ai vite abandonné l’idée. J’ai pensé à de la fausse musique classique, comme Meurtre dans un jardin anglais, mais ce n’était pas une bonne idée non plus. Il fallait qu’il y ait la puissance de la terre, mais sans côté anglo-saxon. C’est fou comme dès que vous mettez de la musique sur des images, vous orientez le sens : vous mettez de l’accordéon, vous partez sur un truc, du blues, vous partez sur autre chose… La façon de vivre les images varie beaucoup avec l’ambiance sonore. Loïc a fait une musique assez électro (même si le terme est impropre), avec de la guitare électrique. C’est cette électricité qui révèle l’organique. C’est une musique profonde, païenne et très puissante. Il a utilisé un cristal baschet qui a la puissance et la solennité de l’orgue sans le côté liturgique.

Votre film parle du poids de l’héritage, de la transmission et de la force du souvenir. Est-ce que l’enfant que vous étiez vous regarde ?

CK. J’ai toujours pensé ça. Cette idée est présente dans L’Auberge espagnole. Quand Xavier arrive à Barcelone, il épingle au mur une photo de lui enfant parce que c’est la première fois qu’il s’installe hors de chez ses parents et qu’il a besoin d’avoir une photo de son enfance. En réalité, c’est une photo de mon fils ‒ je fais passer mon rapport à l’enfance à travers mon fils, c’est un micmac un peu bizarre. A la fin du film, Romain Duris dit, en regardant la photo : « Lui, je veux pas le décevoir. » Je crois beaucoup que l’on trimballe l’enfant qu’on était et que l’on dialogue avec lui. A dix ans, j’ai ressenti que l’enfance s’arrêtait, et j’ai senti le tragique de perdre quelque chose que je ne vivrais plus jamais. Mais en fait, on ne le perd pas, on le garde toujours en soi. Bien sûr, on n’a plus dix ans, mais on peut aller piocher dans ce garçon de dix ans. Et j’ai bien conscience que beaucoup de choses de moi sont liées à ce que cet enfant de dix ans a vécu. Beaucoup de choses que l’on accomplit adulte ont été rêvées, désirées ou entrevues quand on était enfant.