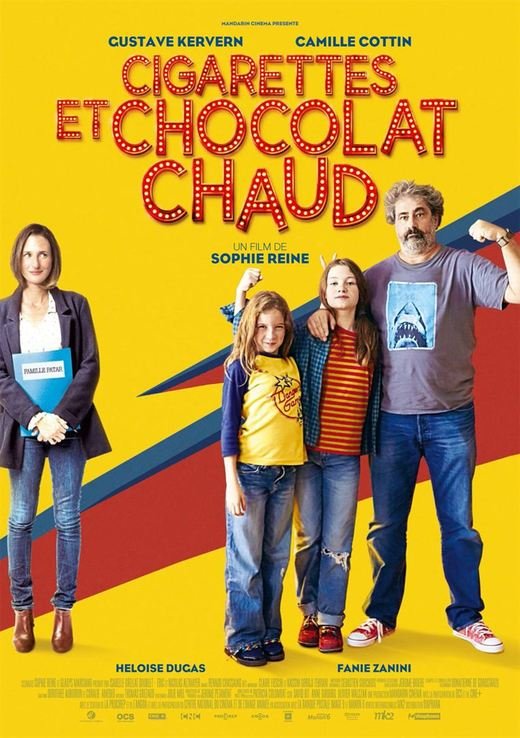

Cigarettes et chocolat chaud

Sophie Reine et Gustave Kervern

Je pourrais vous parler de l’univers gentiment loufoque de Sophie Reine pour aborder les thèmes douloureux du deuil et de la maladie ; de sa pudeur, interprétée avec justesse et sensibilité par Gustave Kervern et Camille Cottin ; de la qualité de son écriture ; de la fantaisie créée par le mélange des formats ; de la générosité enfin, qui émane d’elle comme de son premier long-métrage. Mais finalement, je ne veux vous dire qu’une seule chose : courez au cinéma pour découvrir la famille Patar ! En cette fin d’année, c’est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre âme.

Parlons d’abord du titre, qui fonctionne très bien et donne le ton du film. Il évoque à la fois l’enfance et le monde adulte, la légèreté.

Sophie Reine. Il m’a été inspiré par ma chanson préférée, une chanson de Rufus Wainwright, Cigarettes and Chocolate Milk, qui parle d’un homme qui se bat contre ses défauts et décide finalement de s’accepter tel qu’il est. Elle mêle tristesse et gaieté, ce qui me racontait énormément Denis Patar.

Gustave Kervern. Une chanson de bipolaire, quoi ! La chanson est celle du générique de fin, réarrangée.

SR. Cela fait aussi écho à l’une des premières phrases du film.

Vous abordez des sujets graves avec humanité, sensibilité et humour. Le film repose sur le deuil de la mère et de l’épouse, et montre comment on essaie de se débrouiller avec son chagrin et de donner le change à la famille et aux amis.

SR. Il y a une grande part autobiographique, même si moi j’ai connu cela plus tard que les personnages de mon film. J’ai un papa qui est dans le non-dit et qui fait comme si les choses n’existaient pas. J’avais envie de traiter la non-communication dans une famille.

GK. Tu avais quel âge quand c’est arrivé ?

SR. Vingt et un ans, mais je suis l’aînée, et mes frères et sœurs étaient encore à la maison. C’est chouette de masquer les choses pour les rendre moins dures, mais à un moment cela devient douloureux de ne jamais rien exprimer.

C’est précisément le point que soulève l’assistante sociale, interprétée par Camille Cottin : à trop masquer la réalité, on n’aide pas les enfants à devenir des adultes.

SR. C’est certain. Et en cela, c’est un père défaillant.

GK. C’est toujours très compliqué de parler aux enfants, surtout à l’adolescence où ils sont difficilement réceptifs, alors parler de la mort… On se pose toujours beaucoup de questions dans la façon d’élever nos enfants, on sait que l’on commet des erreurs, on se dit que l’essentiel est de les aimer, on essaie de faire du mieux qu’on peut. Mais cela ne suffit pas à t’apaiser en tant que parent. L’éducation est vraiment le grand problème.

Justement, la société pense avoir la clé et enseigne la méthode parfaite pour élever ses enfants.

SR. Le stage parental que doit suivre Denis Patar pour espérer conserver la garde de ses filles existe bel et bien, même s’il est peu utilisé. Cela pose la question de savoir ce qu’est un bon parent, dans une société très normalisée qui laisse peu de place à l’originalité finalement. Nous sommes une génération de parents qui font les frais de la psychanalyse.

GK. C’est vrai que maintenant dès que tu parles à un copain de tes éventuelles difficultés avec ton gamin, il te demande si t’es allé voir un psy ! De mon temps, cela n’existait pas. Je me suis débrouillé tout seul avec mes énormes problèmes personnels, et c’était naturel à l’époque de se débrouiller tout seul. Aujourd’hui, on est passé à l’excès inverse.

Vous abordez également le syndrome de Gilles de La Tourette.

SR. J’avais envie de parler de ce syndrome qui est très handicapant socialement. Il y a les tics, mais aussi les grossièretés qui font peur à tout le monde. Or, ce sont des enfants très vifs, qui réfléchissent à trois mille à l’heure, très attachants, mais qui ne peuvent pas contrôler leur énergie. Au départ, le scénario était conçu du point de vue de Janine, mais le risque avec une histoire écrite à hauteur d’enfant est de vite tourner en rond. On a donc préféré que le syndrome soit un déclencheur qui met Denis Patar face à ses responsabilités et à un choix. Il y a en effet ces deux grandes lignes dans le scénario.

Elles sont assez convergentes, puisqu’elles traitent également de la norme, donc de l’exclusion et du regard de l’autre.

SR. En effet, cela parle de la différence. J’ai travaillé avec un professeur de La Salpêtrière et avec l’association du syndrome Gilles de La Tourette. En schématisant, ce syndrome est comme une sorte de crise d’adolescence plus plus plus, qui se tasse un peu, dans 70 % des cas, lorsque les jeunes acceptent le regard posé sur eux.

Héloïse Dugas, qui interprète Janine, la fille aînée qui est atteinte de ce syndrome, est remarquable.

SR. On a travaillé avec une jeune fille, Alizée, qui est atteinte de ce syndrome, et Héloïse s’en est beaucoup inspirée.

On se dit que Denis Patar, avec sa pudeur et sa maladresse, ne pouvait être interprété que par vous. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’accepter le rôle ?

GK. Plus que le rôle, c’est l’énergie de Sophie, sa sincérité. Je démarre une carrière d’acteur sur le tard, je n’ai pas envie de faire n’importe quoi. La rencontre avec le réalisateur est primordiale, il faut que je me sente bien, en confiance. On s’est super bien entendus, et puis c’était un projet très personnel (ce qui est souvent le cas des premiers films). Le fait qu’elle soit monteuse a également beaucoup joué parce que je trouve beau et intéressant qu’un technicien fasse son propre film ‒ je suis pour l’ascenseur social (rires) ! Il est vrai que j’ai eu un peu peur de la comédie familiale, et du déjà-vu, mais son imagination et son travail sur l’animation créent la vraie singularité du film. La même histoire racontée par quelqu’un d’autre aurait pu être larmoyante ou plate. Sophie est une bosseuse, têtue dans le bon sens du terme, pour faire chez elle les scènes qui lui manquaient. J’aime aussi beaucoup Camille Cottin, son audace et sa sensibilité. Et puis étant père de famille, les difficultés de l’éducation m’intéressaient également. Je m’attendais à ce que le scénario soit sublimé, mais je dois dire que j’ai été étonné par le ton et la dynamique qui donnent au film toute son ampleur.

Vous pensiez à Gustave dès l’écriture du scénario ?

SR. L’écriture du scénario a pris plusieurs années, j’avais démarré fin 2009. J’aimais déjà le réalisateur super engagé qu’est Gus. Et je l’ai adoré dans Dans la cour. Je trouve qu’il a une pudeur qu’ont peu d’acteurs. Et comme Camille Cottin, il est hyper timide. C’est à la fois la pudeur du personnage qui n’arrive pas à communiquer et l’engagement que l’on sent, le personnage instinctif, qui ne réfléchit pas… Je ne voyais personne d’autre que lui pour incarner tout cela. Et cela a d’ailleurs influencé mon écriture. J’avais très peu d’espoir qu’il dise oui (une comédie familiale, un premier film…). Je lui ai donc envoyé le scénario avec une longue lettre (même si ma productrice m’a dit que cela ne se faisait pas !).

Le seul point qui lui posait problème pour le rôle, c’est qu’il ne fume pas. C’est comme ça qu’est apparue la vaporette !

GK. Dans tous les scénarios que je reçois, je dois fumer, c’est dingue ! Alors que je n’ai jamais fumé de ma vie.

Pourquoi avez-vous choisi Camille Cottin ?

SR. Je l’avais vue au théâtre, et puis je l’avais adorée dans Connasse sur Canal +. Elle a beaucoup apporté au personnage, en douceur et en fragilité, alors qu’il pouvait paraître assez caricatural sur le papier. Et elle aussi est une grosse bosseuse. On s’attend à voir une fille extravertie, alors qu’elle est très réfléchie, dans la retenue. Cela a vraiment été un plaisir de tourner avec elle.

GK. Elle a une palette de jeu incroyable. D’ailleurs, elle est demandée par tout le monde maintenant.

Votre film est généreux, dans sa tendresse, sa fantaisie, ses idées, et jusque dans le générique de fin où vous associez toute l’équipe à la réalisation.

SR. C’est super que les spectateurs voient ça parce que j’estime que c’est vraiment le film de toute l’équipe.

GK. Ce que les gens perçoivent, c’est que ce n’est pas du chiqué. Sophie est d’une pureté rare, et sans calcul. J’espère qu’elle fera un second film, mais l’essentiel pour elle était de réussir celui-là et d’avoir une équipe comme une famille. Souvent on dit ça, mais là c’est vrai. Elle fait les choses avec le cœur et c’est pas du pipeau. Même dans le générique de fin, la photo de la fille de Mandarin production qui est tombée dans les attentats, c’est pas forcé. Je trouve ce générique très beau et foisonnant.

C’est votre première réalisation, mais vous avez déjà un long et reconnu parcours de monteuse. Quelles sont les qualités requises pour ce métier, et cela a-t-il été un atout pour tourner votre film ?

SR. Une monteuse, ça aide le réalisateur à accoucher de son film (sourire). C’est le moment où l’on se retrouve avec tous les rushes et l’on se demande comment on va s’en servir pour raconter l’histoire. C’est à la fois très instinctif et basé sur la confiance entre le réalisateur et son monteur. Il faut aller au-delà de l’écriture. Le travail le plus important est le choix des prises et des moments sur chaque acteur. Il y a des choses qui se révèlent au montage. Le monteur images assure la cohérence du film. C’est aussi le premier spectateur et la personne qui n’a pas d’affect : on n’est pas sur le tournage donc on ne se dit pas que tel moment était génial parce que tout le monde a pleuré sur le plateau. On n’a pas du tout le même ressenti, et on est aussi le gardien du rythme et de la tension.

Vous avez fait le choix de ne pas effectuer vous-même le montage. On pouvait penser que pour votre premier film, vous auriez justement envie de tout maîtriser.

SR. J’ai pensé à un moment monter des trucs avec les deux monteuses, je suis passée par toutes les phases, mais j’avais trop d’affect qui m’empêchait de réfléchir bien. Il faut absolument un regard extérieur et du recul. J’avoue que j’en ai fait voir aux monteuses !

L’insertion d’images animées, de dessins ou de lucioles apporte également beaucoup au rythme et à l’ambiance fantaisiste du film.

Je travaille beaucoup en animation, j’adore bricoler des trucs, j’ai fait beaucoup de choses sur la table de ma cuisine. J’adore mélanger les formats et cela va bien dans le sens de la famille Patar.

Je craignais que les spectateurs aient du mal avec cet univers un peu foldingue (pour la petite histoire, j’ai réellement vécu avec une chèvre à Paris, mais il a fallu que je montre des vieilles photos à la prod qui refusait de me croire !), mais en fait les gens adhèrent très facilement. Cela tient beaucoup aux acteurs qui ancrent le récit dans une réalité, pas forcément réaliste. Avec d’autres, on aurait pu basculer dans autre chose.

GK. Que ce soit le monde du travail ou des travailleurs sociaux, tu te raccroches quand même à des choses très réalistes.

Oui, tout est très réaliste, et c’est justement la fantaisie de Denis Patar qui ouvre une fenêtre pour apporter une respiration dans une réalité sombre.

Autre référence autobiographique : vous êtes une vraie fan de Bowie.

SR. Je raconte qu’il y a eu deux miracles sur ce film : le premier c’est que Gustave dise oui, le deuxième c’est Bowie qui a dit oui. On avait envoyé à son manager le scénario traduit et j’avais envoyé une lettre à Bowie pour lui dire que sa musique, c’était mon adolescence. Il a accepté et, avec notre budget, on a pu avoir les trois chansons qui sont dans le film. On a eu l’autorisation d’utiliser les t-shirts à son effigie, sans payer de droits supplémentaires. On était en montage quand il est décédé. Outre le gros drame personnel, on a craint une remise en cause de ce qui avait été signé. Ils ont respecté ses volontés, mais on a flippé pendant quelques mois.

Une question soufflée par le cauchemar scolaire que vous avez réveillé en moi : on enseigne toujours la flûte au collège ?

SR. Cela s’est arrêté il y a deux ans. En fait, on l’a su sur la fin de l’écriture, mais on l’a gardé. C’est pourquoi une élève fait remarquer à la prof de musique que la flûte, c’est fini.

Si Sophie se lance dans un deuxième long-métrage, vous repartez avec elle ?

GK. Direct !