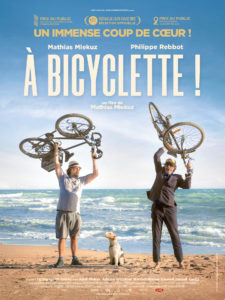

A bicyclette

Mathias Mlekuz et Philippe Rebbot

Comment réagir face à la disparition d’un être cher ? Comment accepter l’absence et à quoi se raccrocher ?

À la mort de son fils, Mathias Mlekuz décide de marcher dans ses pas en faisant les voyages que celui-ci avait effectués, pour continuer à vivre avec lui. Pour entreprendre le voyage à vélo jusqu’en Turquie, il demande à son plus vieil ami, Philippe Rebbot, de l’accompagner.

C’est l’histoire d’un cheminement intérieur au rythme d’une bicyclette, pour poursuivre une conversation avec l’absent ; c’est aussi une magnifique ode à l’amitié, où l’ami aimerait tant absorber le chagrin de son ami. Un film touchant, émouvant, mais où l’on rit aussi beaucoup. Comme avec un vrai ami.

Pourquoi avoir choisi de faire ce film ?

Mathias Mlekuz. Quand mon fils Youri est décédé, j’ai aussitôt cherché ce qui pourrait me mettre en lien avec lui. Comme il était clown, je me suis inscrit à un stage de clown, et j’ai adoré. Après, je suis parti sept semaines au Brésil avec mon fils Joseph (qui est dans le film) pour faire le voyage que Youri y avait effectué. Puis je suis allé voir Philippe en lui disant que j’aimerais faire le voyage de Youri jusqu’en Turquie ‒ Youri était parti treize mois à vélo. Et là, Philippe me dit… Je te passe la parole.

Philippe Rebbot. Le premier élan, c’est de dire OK. Puis en réfléchissant un peu, je lui ai dit qu’on était vieux, qu’on n’avait pas treize mois devant nous, qu’on n’avait pas fait de vélo depuis longtemps. Je bois de l’alcool, je fume deux paquets par jour, il est en surpoids… On n’était pas prêts. Mais a germé l’idée d’en faire un film, comme une œuvre d’art. Je lui ai dit que si on avait été sculpteurs, on se serait installés dans son jardin et on aurait fait une sculpture pour Youri. On est acteurs, faisons un film. Le temps de faire passer la peine, le temps de penser à autre chose tout en pensant à ça. Donnons-nous le prétexte d’un film pour faire ce bout de route. L’idée étant de rendre hommage et de sublimer quelque chose.

MM. Très vite, on s’est dit que quoi qu’il arrive, on allait faire ce film. Même si on n’avait pas de financement. Si j’avais dû le financer moi-même, on ne serait peut-être pas allés jusqu’en Turquie, on se serait arrêtés à Dijon, mais on se serait mis en route. C’était là l’essentiel. Le voyage était une façon de le faire vivre, de lui rendre hommage et d’aller à sa rencontre aussi. M’inscrire dans ses pas, c’était continuer à vivre avec lui.

Le deuil est un sujet difficile, qui peut faire peur.

MM. C’est vrai que quand nous l’avons présenté à Angoulême, nous n’avions toujours pas de distributeur. Beaucoup ont refusé le film à cause du sujet, à cause d’acteurs pas connus, à cause du format documentaire… un ensemble de choses qui ne donnaient pas envie. Je pense que cela a été refusé également parce que cela fait un peu ovni, on ne sait pas trop ce que c’est.

Vous parlez d’ovni parce que vous avez fait le choix de l’improvisation.

PR. La forme illustre la démarche du film : on pense un truc, faisons-le. Rien n’était réfléchi en réalité. On a avancé sans réfléchir, et encore aujourd’hui, il n’y a rien à réfléchir.

MM. C’est une liberté extraordinaire. Un tournage, c’est des plans de travail. C’est beaucoup de contraintes. La journée coûte extrêmement cher donc il faut absolument faire les scènes prévues ce jour-là. Et si on n’a pas les scènes en fin de journée, on est mal. Moi, j’avais rien (sourire). Je savais que j’avais cinq semaines de tournage mais on ne savait pas ce qu’on allait tourner, ni le jour même ni le lendemain. On n’avait pas fait de repérages, on s’arrêtait quand on trouvait un endroit joli.

Une liberté que vous aimeriez retrouver dans vos prochaines réalisations ?

MM. Évidemment. Je suis resté dix ans avec le Théâtre du Campagnol, le collectif compte beaucoup pour moi. J’aimerais assez créer une troupe de cinéma. Déjà sur mon premier film, je voulais introduire de l’impro, je voulais insuffler un esprit de troupe, mais cela n’a pas été possible, en raison de contingences économiques. Je vais inclure beaucoup d’improvisation dans mon prochain scénario. Après, la question est de savoir quels comédiens acceptent de faire de l’improvisation et adhèrent à l’univers de troupe.

Même si tout est improvisé, la scène du Airbnb autrichien a quand même été écrite, non ?

MM. Youri m’avait dit qu’il était allé dans un Airbnb à Vienne et que la propriétaire lui avait expliqué les règles de la maison de manière très stricte et que c’était plutôt rigolo. Je n’ai pas retrouvé l’Airbnb. J’ai donc demandé à Adrianna Gradziel, qui est une comédienne qui vit à Vienne, de nous recevoir chez elle. Suite au voyage au Brésil avec Joseph où nous l’avions expérimenté, je savais que Google traduction disait n’importe quoi. J’ai donc demandé à Adrianna de nous expliquer les règles de sa maison avec Google traduction. On a tourné une heure.

PR. Dès le début, je perds pied parce que je suis mort de rire et à partir de là, il n’y a plus rien qui tient parce que je sais que les traductions délirantes vont arriver. Au fil des règles édictées, je ne peux plus garder mon sérieux.

MM. Je n’aurais pas pu écrire cette scène, je suis incapable d’imaginer qu’une porte doit être semi-ouverte en journée, je n’ai pas cette culture-là (rires).

PR. Je n’ai toujours pas compris le concept (rires).

MM. C’est du jeu instantané, et c’est là qu’on se dit que l’improvisation a beaucoup aidé. Cela aurait été très compliqué d’écrire ces scènes.

Et le Normand des Carpates existe vraiment, ce n’est pas un personnage de cinéma ?

PR. Laurent existe vraiment, ce n’est pas un acteur. Nous l’avons rencontré par hasard. C’est un Normand qui, par amour, a suivi une fille roumaine qui était institutrice et qui a eu envie de rentrer chez elle dans les Carpates. Il était photographe, il s’est dit qu’il serait photographe dans les Carpates. On a croisé ce Normand avec sa maison brûlée, qui était son havre de paix. Cela fait partie des rencontres incroyables. Il est dans sa caravane avec toutes ses photos. Je lui ai demandé ce qu’il faisait, il m’a dit qu’il les vendait… Mais au fin fond des Carpates, à qui il les vend ?

La spontanéité de l’improvisation est toutefois canalisée par le montage qui implique des choix.

MM. J’ai fini avec quatre heures de scènes montées. J’ai éliminé ce que je trouvais pas intéressant, les scènes isolées qui ne répondaient à rien. J’ai construit le film à l’instinct, sans établir un plan puisqu’il n’y avait pas de plan. J’ai choisi les scènes que j’aimais beaucoup, celles où Philippe disait des choses importantes, celles qui se répondaient. J’ai assemblé un collier avec des perles de couleurs différentes. J’ai été très aidé par la monteuse, Céline Cloarec, qui a fait un boulot extraordinaire. Il y a une progression, un cheminement intérieur, il y a des choses qui se répondent. On parle beaucoup de vie, de mort, d’amitié. Nos réflexions sont simples, on n’est pas sur la conversation entre deux philosophes ‒ même si Philippe a une pensée plus élaborée que la mienne. On plaisante, l’humour est toujours très présent.

Au fil du périple, on ressent en effet votre cheminement intérieur. Votre voyage débute et se termine dans une église. Vous êtes-vous posé la question de la religion ?

MM. Au décès de mon fils, je me suis aperçu que les églises me faisaient du bien. Mais je n’ai reçu aucune éducation religieuse, je suis fils de communistes, je ne connais rien. J’ai trouvé beau d’allumer une bougie et de parler à Dieu qui m’avait pris mon fils. Il y a une nécessité de chercher où est le disparu. Nous, on regarde les photos de son carnet de voyage et on reconstitue le parcours. Mais après, il paraît qu’il serait là-haut… Il est où, mon fils ? Dans les églises, j’avais l’impression d’entrer dans une forme de communication. J’ai cherché où il pouvait être. Je ne suis pas devenu chrétien. Mais en Amazonie, ils parlent d’esprit, j’ai rencontré des chamanes et, tout doucement, je me suis approprié l’idée que mon fils existait encore, qu’il était là. Maintenant, je me dis qu’il est là, sur mon épaule, je lui parle et ça me va. L’idée du néant m’anéantissait, celle-là me solidifie.

PR. La question est : qu’est-ce qu’on fait de nos morts ? Plutôt que d’avoir peur de la disparition, il faut les rendre existants. Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Je n’invente rien, c’est Victor Hugo.

MM. Le concept est tellement étrange. C’est un long parcours pour accepter l’absence physique et accepter une présence invisible. Mais cela reste difficile et fragile, j’ai des moments d’immense tristesse. L’absence physique est terrifiante, surtout celle d’un enfant. J’ai vécu le deuil de mes parents, cela n’a pas du tout été la même chose, il y a une forme d’acceptation de la mort, même si mon père est parti jeune. Mon fils est mort à vingt-huit ans, et il est parti volontairement… Le suicide est inacceptable.

L’accueil du public, à chacune des avant-premières, a été extrêmement chaleureux.

MM. C’est vrai que la suite est très étonnante parce qu’on ne pensait pas attirer grand monde avec ce film. La première fois que j’ai présenté le film au public, j’avais très peur parce que c’est très intime. Comment ça allait résonner chez les gens ? J’ai l’impression d’être impudique à présenter quelque chose de très personnel donc pas du tout universel. Et le public est là. Cela résonne en eux. Le deuil est universel, je l’avais oublié parce que j’étais obnubilé par mon propre drame et que je pensais être le seul à souffrir. On a reçu le prix du public, le prix de la mise en scène, le prix de la musique, le prix d’interprétation pour Philippe… On réalise que quelque chose se passe.

PR. C’est un peu compliqué de parler de ce film qui n’est pas un film tout en en étant un. On ne prévoit rien, on n’espère rien mais cet accueil est dingue. Et on n’avait pas prévu que la projection au public ferait aussi du bien. Moi, je pensais que ce qui ferait du bien à Mathias, au moins pour un temps, c’était de penser à autre chose en faisant ça. Et maintenant, on découvre la réaction du public, ce moment un peu doux où tout le monde est en communion, c’est la suite d’une cautérisation. Cela ne soigne rien du tout, mais le temps passé là est vraiment émouvant.

MM. Le rapport au public est extraordinaire. On me demande si faire le film m’a aidé. Le film a été très difficile physiquement et psychiquement. Le montage a également été compliqué. Mais maintenant, voir les émotions du film partagées, ça c’est une consolation, cela a été très aidant. Mettre en commun son chagrin, le partager, ça l’atténue.

PR. Au-delà des chagrins, on se reconnaît dans nos fragilités. On est hyper nombreux à être fragiles. Il faudrait arrêter de se dire qu’on est tous hyper forts et se regarder avec nos fragilités. Et c’est ça, cette communauté qui apaise Mathias, je pense. Mais ça n’était pas anticipé. Je n’ai pas pensé au public quand je lui ai proposé de faire un film. Pour moi, c’était on part, on pense à Youri, ton cerveau là-bas et ton corps en mouvement. Je ne voulais pas qu’il s’affaisse. Mais oui, un des moments qui fait le plus de bien, c’est maintenant. Et pour longtemps, je l’espère… De toute façon, cela ne suffira jamais.

MM. On peut exposer sa joie, c’est quelque chose que l’on fait facilement, mais il y a une forme d’impudeur à exposer son chagrin.

PR. Il n’y a pas de honte à partager le chagrin. Y a des jours où tu es fort et tu peux prendre le chagrin de l’autre, et d’autres où c’est lui qui prend le tien, et on avance comme ça. Peut-être que faire ce film, c’était une façon de s’autoriser à aller chagriner ensemble. C’est la première fois que je pense à ça. On a envie de pleurer, on avait peut-être besoin de se tirer pour pleurer tous les deux.