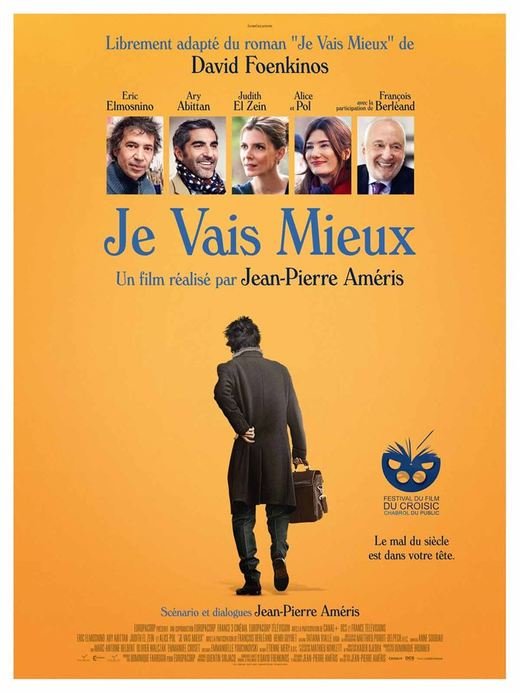

Je vais mieux

Jean-Pierre Améris

Il est des rendez-vous que je ne manquerais pour rien au monde. Mes conversations avec Jean-Pierre Améris font partie de ces moments privilégiés. Homme cultivé, délicat, sensible, féru de cinéma et de littérature, le réalisateur a puisé l’inspiration de son onzième long-métrage dans le roman de David Foenkinos, Je vais mieux.

Le film s’ouvre sur un homme soudainement pris d’un violent mal de dos.

L’idée de génie est de parler du mal de dos pour évoquer tout ce qui nous fait mal : la douleur au travail, la douleur de l’usure dans le couple, la douleur de l’incommunicabilité avec ses parents, la douleur des enfants qui partent de la maison… Le personnage cumule toutes ces souffrances parce qu’il ne veut rien voir, qu’il ne veut pas que les choses changent. C’est ainsi que m’est venue l’idée de la passerelle, qui n’est pas dans le livre. Pour sortir de sa douleur, de son narcissisme, il faut faire quelque chose. C’est le parcours du personnage.

Vous parlez de narcissisme, mais on peut penser que le personnage s’est perdu de vue sur beaucoup de sujets au contraire.

Il est en effet endormi au début du film, et c’est la douleur qui le réveille. C’est la belle idée de David Foenkinos : la douleur, qui est d’abord ennemie, devient alliée, en tirant une sonnette d’alarme.

Ce personnage est incarné par Eric Elmosnino.

D’un point de vue visuel, j’imaginais ce personnage comme un bonhomme de Sempé, petit devant l’immensité avec sa douleur, et cette image de dessin et de ligne claire m’a guidé. Eric Elmosnino s’est imposé. C’est un grand acteur de théâtre qui sait jouer avec son corps. Il a de la fantaisie, et cette silhouette fatiguée, frêle. Mais ce n’est pas un personnage déprimé, il va de l’avant avec sa valise à roulettes et fait une enquête pour connaître l’origine de sa douleur. Je voulais vraiment parler de l’être humain et sa douleur. Nous sommes dans une société qui nous malmène, et la douleur exprime notre révolte. On se souvient du film d’Alain Resnais, Mon oncle d’Amérique, et des théories d’Henri Laborit.

Etes-vous hypocondriaque ?

Pas tant que ça, non. Au contraire, j’adore être dans une salle d’attente, je me sens déjà mieux ! J’ai commencé en faisant des films médicaux pour gagner ma vie, le corps me passionne. David Cronenberg juge très justement paradoxal que les gens ferment les yeux devant des scènes d’opération par exemple, alors que c’est seulement l’intérieur de leur corps. On s’intéresse à l’enveloppe, mais on refuse de voir l’envers.

Votre présentation de la médecine, qu’il s’agisse des médecins ou des appareils qu’ils utilisent, est terrifiante !

Pour le personnel soignant à l’hôpital, il fallait que ce soit amusant, car c’est la perception d’un personnage qui est angoissé. La radiologue, interprété par une grande actrice de théâtre, est merveilleuse de drôlerie dans son côté inquiétant.

En revanche, les propos de la magnétiseuse ne sont pas de l’imagination, c’est le dialogue exact au mot près que m’a tenu mon magnétiseur lors de la première séance. « Je sens une grande porosité. » J’ai adoré cette phrase ! Je n’aurais pas pu inventer ce dialogue.

On retrouve votre goût pour la fantaisie, et vos codes empruntés à l’univers du conte.

J’ai effectivement pensé et adapté cette histoire comme un récit initiatique. Le personnage rencontre des personnages un peu étranges, qui vont le guider, comme dans Alice au pays des merveilles. Je souhaitais un univers décalé, comme dans un rêve. Vous avez sans doute remarqué qu’il n’y a pas de scène de rue, on ne voit pas de voiture ni de téléphone portable.

Et vous inscrivez dans ce décor onirique un casting réjouissant, qui allie inconnu et familiarité, à l’unisson de l’écho que l’histoire peut trouver auprès des spectateurs.

L’envie de fantaisie allait avec un casting, le ton d’un film s’incarne dans le corps et le visage des acteurs. Ces acteurs ont tous un petit décalage, tout en restant vrais.

Votre film est généreux dans son message et dans cette équipe d’acteurs qui s’apparente véritablement à une troupe de théâtre.

C’est exactement comme je l’ai envisagée, en effet. Chaque personnage a une importance, aucun rôle n’est négligé ; ils ont tous leur part à jouer. Ary Abittan, l’ami qui fait le chemin contraire au personnage principal ; Sacha Bourdo, petit personnage étrange et étranger, qui apporte refuge et conseil à un moment critique ; François Berléand, patron rêveur qui se plaît à délivrer des messages en citant des personnages célèbres ; Jean-Yves Chatelais, le maire communiste qui se bat pour sa ville et ses administrés…

C’est Judith El Zein qui incarne l’épouse d’Eric Elmosnino.

J’avais envie de tourner avec elle parce qu’elle a quelque chose qui me touche énormément, et que sa douceur me semblait parfaite pour jouer cette lassitude du couple. C’est une rupture sans crise, c’est pour ça qu’ils s’amusent à faire une scène pour se sauver par la distance et l’humour. Il faut rire de sa douleur, pas s’en moquer mais en rire, pour ne pas se laisser envahir par elle. La seule victoire est de ne pas perdre sa joie.

C’est la deuxième fois que vous dirigez Alice Pol.

Elle faisait partie des Emotifs anonymes. Elle est très jolie sans avoir conscience de sa beauté et en même temps, elle est très maladroite et gaffeuse. Et surtout, elle a un réel don comique. Il y a quelque chose d’enfantin dans leur rencontre qui me semblait lui correspondre.

Parlons également d’Henri Guybet, acteur de comédies populaires qui ont jalonné mon enfance, peut-être un peu moins connu du jeune public.

Ne croyez pas ça. Rabbi Jacob et La 7e compagnie sont régulièrement diffusés à la télévision et font de très bonnes audiences. Henri est connu de la jeune génération. C’est un acteur toujours prêt à jouer et à faire rire, même à quatre-vingt-deux ans. Une vie à amuser les autres, c’est quand même joli.

Je l’ai marié, dans ce film, à Lise Lametrie, qui jouait également dans Les Emotifs anonymes. C’est un hommage à mes parents, à travers une certaine ressemblance physique et puis le décor rustique de leur maison avec le meuble dans lequel on mettait la télé et que l’on refermait chaque soir avant d’aller se coucher (sourire). Même à la fin du film, à l’inauguration de la passerelle, je revois mes parents quand ils venaient à mes avant-premières, à la fois fiers et gênés. Ce qu’il y a de chouette dans le métier de réalisateur, c’est que l’on peut recréer des décors, retrouver des ambiances, faire des choses que l’on n’a pas faites.

Adapter un auteur vivant est-il plus facile ou plus contraignant que d’adapter un écrivain mort ? [Jean-Pierre Améris avait adapté, en 2012, le roman de Victor Hugo, L’Homme qui rit, ndlr.]

Victor Hugo, c’était vraiment difficile ! David Foenkinos m’a vraiment laissé toute latitude d’adaptation. Il est également réalisateur, donc il sait ce que c’est. Son roman est plus réaliste, plus naturaliste que ne l’est le film. Plus caustique aussi. C’est David, moi je suis plus sentimental, notamment avec les parents.

Il est vrai que vous avez la réputation d’être le réalisateur des bons sentiments.

Toujours, j’ai toujours été critiqué d’être trop gentil, trop sentimental, trop positif. Comme s’il y avait une prime au cynisme ou à la noirceur. Heureusement, en vieillissant, je gagne en liberté, et j’ai envie d’affirmer ça. Je n’ai pas le cynisme de Foenkinos, je ne saurais pas faire et cela ne m’intéresse pas de communiquer cela. C’est pourquoi ce film est une « libre adaptation ». « Ce que l’on te reproche, cultive-le, c’est toi. » J’ai fait mienne cette phrase de Cocteau.

Ce mépris affiché, presque snob, pour les bons sentiments semble assez français, non ?

C’est vrai que les Américains ont moins peur du bon sentiment, de l’émotion, de l’humanisme. Le gros mot, c’est l’humanisme. Quant à la fin heureuse, n’en parlons pas !

Pour conclure, vous-même allez-vous mieux ?

Avec les films, oui. Et puis cette tournée est vraiment épanouissante par rapport à la reconnaissance des gens, qui me disent que ce film leur fait du bien. Toucher des gens est très gratifiant. Moi, le cinéma m’a sauvé la vie à l’adolescence. Je crois à la consolation dans l’art. La musique, Bach, bien sûr, mais les livres aussi.