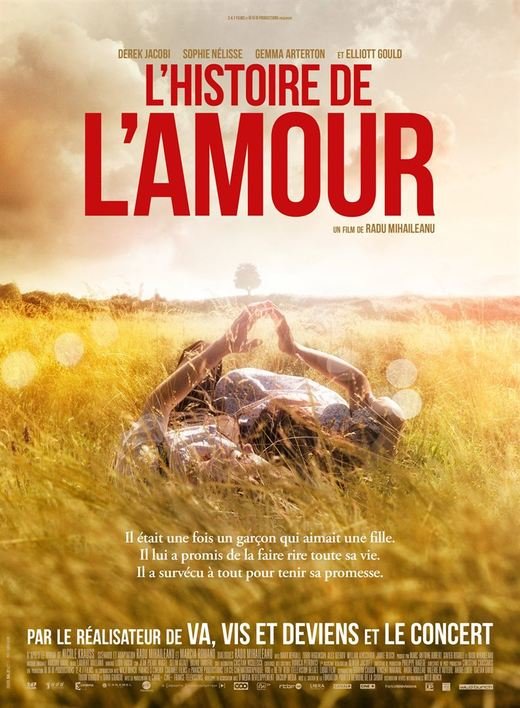

L'Histoire de l'amour

Radu Mihaileanu

Pour son sixième long-métrage, Radu Mihaileanu a choisi d’adapter le livre de la romancière américaine Nicole Krauss, The History of Love. C’est avec une réelle émotion et une joie presque enfantine que j’ai ainsi rencontré un réalisateur dont tous les films me touchent et dont j’admire le talent. Nous avons parlé d’amour bien sûr, et de cinéma, mais aussi d’écriture, de déluge et de judaïté.

Le titre original est The History of Love et non pas « story », ce qui donne au récit une dimension presque biblique, une sorte de parabole du véritable amour.

Cela donne en effet quelque chose de plus majestueux, de plus important qu’une simple historiette. Mais c’est le personnage principal qui nomme son livre ainsi parce que cela correspond pour lui à l’histoire avec un H, il ne peut pas en avoir une autre. Le livre est une longue déclaration d’amour qu’il fait à son amoureuse. Et ce livre va traverser tous les dangers et les tragédies des époques. Le titre indique la force de la croyance en cet amour-là.

Est-ce que l’amour sauvera l’humanité ?

On n’a pas d’autre choix. Aujourd’hui, on est tellement désemparés, déboussolés, on part un peu dans tous les sens et on oublie l’essentiel, et peut-être la solution. Si on enlève l’amour de la société, plus rien ne nous lie à nous-mêmes, aux générations précédentes et à venir, et tout est perdu. Aujourd’hui, on commence doucement à ne plus apprécier l’autre et à ne pas s’apprécier soi-même. C’est aussi la question du film. On peut se demander si cet homme n’est pas fou de n’aimer qu’une seule femme, de ne pas refaire sa vie. Mais il croit en lui et en la force de son amour. Je crois qu’il nous faut en premier lieu régler la crise de l’amour, l’amour de soi d’abord, se faire confiance, reconnaître qu’il y a en nous une part de merveilleux, puis reconnaître la beauté des autres. Ensuite viendra la résolution des autres crises, politique, économique, etc. Mais il nous faut avant tout reconstituer le lien, ce lien qu’on a déchiré. En cela, mon film est un peu militant (sourire).

L’image du déluge est très présente. Le déluge symbolise, traditionnellement, la colère divine qui s’abat sur les hommes.

Il faut le comprendre ici, non pas comme une intervention divine, mais comme une métaphore du tragique qui intervient dans la vie de chaque personnage. La tragédie est pour moi fondatrice, et la question que je pose dans chacun de mes films est de savoir comment la petite fourmi qu’est l’être humain réagit face aux cataclysmes qu’elle affronte. Tous les personnages ont vécu un déluge ‒ je décline chaque forme de déluge et chaque forme d’amour qui lui répond. Le déluge appartient à la condition humaine ; la question n’est pas de savoir comment l’éviter puisqu’on le vivra nécessairement un jour ou l’autre, mais savoir comment on réagit. Bird sent les déluges qui arrivent, sans parvenir à les analyser. Il y a deux sortes de déluge : la mort du père réel, qui renvoie à la mort, métaphorique, du protecteur. Comme plus personne ne le protège, il prend tout sur ses épaules et décide de sauver le monde. Sa sœur manque également du père, de quelqu’un qui la rassure sur l’amour, qui lui dise que l’on peut encore s’aimer et non pas seulement se « liker » ; elle manque d’un amoureux et d’un amoureux pour sa mère. Léo et Alma vivent le déluge de l’holocauste qui déchire leurs vies. Ce qui est incroyable, c’est de voir comment leur tragédie déteint sur la jeune génération, comme moi j’ai pris l’holocauste de mon père, comme mes enfants la prennent un peu même si j’essaie de les faire grandir de cette tragédie et non pas la subir. Les deux jeunes manquent d’éléments pour transcender leur propre déluge et les déluges fondateurs de chacune des histoires se réunissent dans l’angoisse de l’enfant.

Les trajectoires des différents personnages finissent par se rejoindre. Cela veut-il dire que tout est lié ?

Cela veut dire qu’il y a des liens mystérieux. Je crois à ça dans la vie, et l’art aime aussi en tisser. Il y en a plein dans mon film, visibles, d’autres moins visibles que j’aimerais bien que l’on découvre à une deuxième ou troisième vue du film ‒ si c’est possible. Il y a en effet des liens qui se créent entre les différents personnages par des écrits. Je suis quelqu’un de l’écrit et je crois beaucoup aux mots, au texte qui reste et nous transmet quelque chose. Le voyage du livre dont il est question tout le film est à ce titre extraordinaire et remarquable. Aujourd’hui, c’est une façon de dire : « Croyez au merveilleux, croyez à la solution, la solution est en vous. »

Pourquoi avoir fait le choix d’un récit fragmenté au cours duquel les différentes pièces du puzzle s’emboîtent peu à peu ?

Il y a deux raisons à cela : d’abord, c’était la construction du livre ‒ et encore, le livre est beaucoup plus déconstruit, beaucoup plus difficile d’accès. J’ai simplifié, mais je me suis délecté à construire deux sens contraires, à la manière du français et de l’hébreu. La jeune Alma est contemporaine, elle écrit de gauche à droite ; Léo vient d’un monde ancien où l’on écrivait en yiddish et où tout son monde a été mis à l’envers. J’ai donc choisi pour lui une chronologie à rebours qui me permettait de montrer d’abord les effets et donc d’intriguer le spectateur, et de dévoiler les causes au fil du film. Pour la jeune fille, c’est la cause d’abord, puis les effets. Je souhaitais deux mouvements contraires qui se rencontrent dans le présent, en brouillant au départ l’espace-temps. Une écriture linéaire aurait été trop classique et aurait manqué d’émotion. Cette construction est également valorisante pour le spectateur qui dénoue une énigme et trouve réponse aux questions qu’il s’est posées. Et la compréhension amplifie l’émotion.

Le montage a dû être ardu ?

C’est le scénario qui a demandé le plus de travail, on n’a pas bougé grand-chose au montage. La difficulté de l’adaptation était de suivre une construction rigoureuse pour résoudre les questions de réalisme ‒ que la littérature ne se pose pas ‒ et créer un vrai début et une vraie fin qui ne sont pas dans le livre. J’avais besoin d’un début fondateur qui soit le symbole de tout ce qui va suivre : le village, l’arbre symbole d’amour, le plan de la photo… Il fallait, dans l’écriture, respecter les équilibres, pour perdre un peu le spectateur dans l’espace-temps, mais pas trop pour ne pas qu’il décroche, équilibrer les deux histoires, celle de Léo et celle de la jeune Alma.

L’humour était-il déjà présent dans le livre ou est-ce votre touche personnelle ?

Il y en a dans le livre, mais je me suis délecté. Pour moi, le rire est inhérent à la tragédie. Et puis, il fallait égayer et donner du rythme parce que sur le papier, deux vieux sur fond de shoah, cela pouvait faire peur et faire craindre de la lenteur.

Le rire va aussi dans le sens de l’hymne à la vie de cette histoire.

Cela correspond à ce que je fais et à ce que je suis. Je me suis beaucoup inspiré de mon père pour le personnage de Leo, ce qu’il fait, les vêtements qu’il porte, comment il danse, son habitude d’habiller la tragédie en comédie et en plaisir de vivre tout simplement.

Le personnage de Leo est incarné par l’acteur britannique Derek Jacobi.

Meilleur acteur au monde ! Je l’engueulais tous les jours en lui demandant de m’expliquer pourquoi il n’était pas la plus grosse star du cinéma américain. C’est le plus grand acteur de théâtre, reconnu. Il a fréquenté les plus grands, il a été lancé au théâtre par Laurence Olivier et son meilleur copain c’est Kenneth Branagh… Il aurait donc pu se hisser, mais il n’est pas opportuniste. Et puis, comme il le dit lui-même, il est très heureux au théâtre. C’est un monsieur adorable qui lit tout le temps ; à la moindre pause, il attrape sa tablette et il lit. C’est un être merveilleux et un Stradivarius qui comprend tout de suite la psychologie de son personnage, et qui peut passer de Charlie Chaplin à Laurence Olivier.

Il a pour partenaire Elliott Gould, autre grand monsieur du cinéma américain.

J’étais très touché qu’il accepte parce que c’est pour moi un monument de cinéma. Lors de notre premier échange téléphonique, alors que je m’attendais à un discours de star américaine, il m’a dit : « Radu, mes parents étaient originaires de Russie, j’ai grandi à Brooklyn, cette histoire est pour moi ! Je suis à ton service, fais ce que tu veux. » C’est un type extraordinaire !

Ils se sont très bien entendus avec Derek, sans aucune crise d’ego, ce n’est pas leur genre. Ils répétaient beaucoup ensemble, de vrais pros. Sur les scènes de danse, ils m’ont simplement dit qu’ils ne pourraient pas faire dix prises parce qu’ils allaient fatiguer au bout d’un moment (ils ont 78 ans), mais sur les trois prises que l’on pouvait faire, ils se donnaient à fond.

Les actrices de votre casting sont également remarquables. Un mot d’abord, de Gemma Arterton, qui incarne Alma, « la femme la plus aimée au monde ».

Elle est extraordinaire ! J’espère qu’elle va faire les bons choix de carrière. C’est une immense actrice. Elle sait tout faire et elle est très généreuse (il faut savoir que le vieillissement de son personnage nécessite cinq heures de maquillage), très bonne camarade aussi. Elle est pétillante, intelligente… comme Alma.

Sophie Nélisse est étonnante de naturel et de maîtrise du jeu, à seulement seize ans.

Je pense que c’est une future star. Elle a le talent instinctif de tout jouer, dans la seconde. Quand on répétait les scènes avec Bird, son petit frère, les deux me disaient : « Ne nous parle pas comme à des enfants, tu expliques comme à un adulte quelle est la situation et ce que tu veux. » Elle a immédiatement saisi la psychologie de son personnage. Il faut qu’elle fasse les bons choix et qu’elle croise les bonnes personnes, mais je lui prédis une grande carrière. Elle a l’énergie et la caméra l’adore.

Torri Higginson, enfin, est d’une grande justesse en mère de famille désorientée.

Son rôle n’était pas simple à jouer, il était même très casse-gueule parce que je voulais une mère à la fois fofolle et déglinguée par la mort de son mari, mais qui essaie de garder une consistance pour ses deux enfants. Il fallait éviter les clichés qui auraient pu faire basculer dans la mauvaise comédie américaine. Comment montrer, avec de la comédie, qu’on est détruit ?

La judaïté a toujours une place dans votre cinéma. En quoi est-elle importante pour vous ?

Elle est importante aujourd’hui parce qu’on est à l’époque des confusions. Je suis très profondément Juif en tant que membre d’un peuple, et ce peuple a choisi une religion qui est le judaïsme, mais on n’est pas nécessairement religieux. La plupart des Juifs, même en Israël, ne sont pas religieux. Je suis pleinement conscient d’être descendant et héritier de Moïse et Abraham et de l’histoire. Je suis surtout descendant d’une philosophie de vivre qui est juive : la question et le doute. Nous sommes le peuple de la question, même si certains religieux le nient. Dès que la Torah a été rédigée, a été créé le Talmud, qui est le livre de l’interrogation et de la remise en cause des textes de la Torah. Ce qui fait que rien n’est figé. Ce texte a été écrit en langue sémitique où l’on n’écrit que les consonnes, chacun apporte les voyelles qu’il veut. Nous sommes porteurs de voyelles dans une proposition de consonnes, ce qui veut dire que la phrase prendra le sens des voyelles que l’on aura apportées. Il n’y a donc aucune vérité imposée. On dit que Dieu a offert le texte, mais que c’est à l’homme d’apporter son souffle. Cela veut tout dire de la démocratie, de la liberté, du droit à la différence et au libre arbitre. Le judaïsme me correspond énormément comme philosophie de vie, par rapport à mon histoire (la dictature, l’histoire de mon papa), l’art de la question et donc de l’infini puisque la question est infinie alors que la réponse est finie. J’ai peur que nous glissions aujourd’hui d’une civilisation de la question, c’est-à-dire d’une recherche permanente de plusieurs vérités, à une civilisation qui se complaît dans la réponse par le biais de la technologie, donc une civilisation qui bâtit sa propre mort parce qu’elle croit avoir les réponses. Le judaïsme enseigne également l’universalisme et la curiosité de tous les autres, or je suis très curieux de tout. Mon judaïsme m’a bâti et m’a aidé à m’ouvrir aux autres.