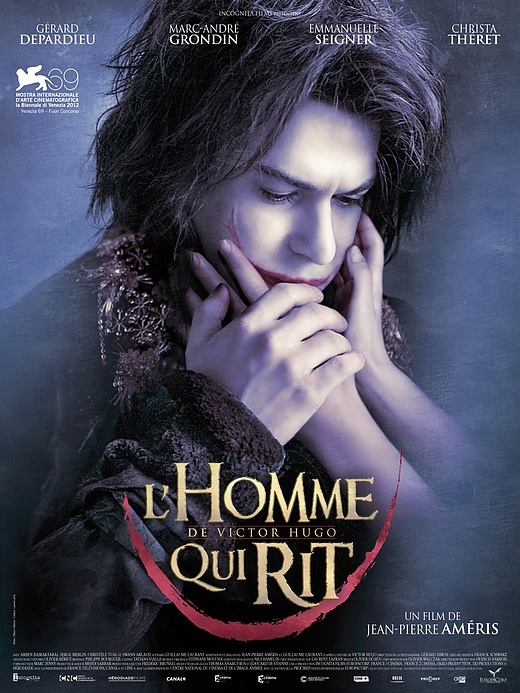

L'Homme qui rit

Jean-Pierre Améris et Marc-André Grondin

Accompagné de son acteur principal, Marc-André Grondin, Jean-Pierre Améris est venu présenter L‘Homme qui rit, tiré du roman de Victor Hugo, objet de sa fascination depuis l’adolescence. L’occasion d’un échange riche et très agréable autour de la littérature du XIXe siècle et du cinéma fantastique qui l’a inspiré.

Adapter Victor Hugo est ambitieux, et particulièrement ce texte qui est très dense.

Jean-Pierre Améris. Je n’ai pas vraiment eu conscience de l’ambition du projet, parce que je l’ai toujours porté, c’est un rêve d’enfant. J’ai découvert cette histoire par la télévision en 1971 avec un feuilleton télévisé, quand j’avais dix ans. Je n’en ai qu’une vision parcellaire, je crois même que mes parents ne m’avaient pas laissé voir la fin, mais l’histoire de ce garçon défiguré qui devient un acteur célèbre m’était restée. A quinze ans, j’ai lu le roman ; à un moment où je ne m’intéressais qu’à la littérature fantastique, aux histoires de monstre, à un âge où j’étais complexé par ma haute taille, cette histoire m’a profondément ému et ce personnage de Gwynplaine m’a plu ; il est sans doute devenu l’un de mes personnages préférés dans la littérature, ce garçon qui doute de son apparence, de son identité et trouve un abri sur la scène comme moi j’ai trouvé un abri dans le cinéma. Après chaque film, je relisais le roman en me promettant qu’un jour je l’adapterais. J’ai essayé il y a une dizaine d’années sans trouver de producteur, jusqu’au jour où un producteur m’a demandé en 2006 quel film j’aimerais vraiment faire dans ma vie.

C’est un texte foisonnant, qui mêle discours politique, philosophique, histoire d’amour… Vous avez dû opérer des choix ; qu’avez-vous privilégié ?

JPA. C’est un roman long, de 760 pages, mais qui n’est pas si narratif que ça. Il y a plein de digressions historiques, politiques et philosophiques. Mon premier travail a donc été de dégager la ligne narrative et, contrairement à l’œuvre, ne jamais quitter Gwynplaine. C’est le personnage auquel je m’identifiais et je souhaitais raconter son histoire comme un récit initiatique. Cette ligne a beaucoup éclairci mon travail. Ensuite, il a fallu doser car je souhaitais garder beaucoup de choses de Victor Hugo, beaucoup de dialogues, notamment les conseils d’Ursus. Et j’ai ajouté des éléments qui ne sont pas dans le roman. Les spécialistes de Hugo dont je redoutais le regard trouvent le film assez fidèle au roman, compressé mais fidèle (sourire).

Le roman est étudié dans les collèges et les lycées, quel écho trouve-t-il auprès des adolescents ?

JPA. C’est un de mes grands plaisirs dans cette tournée de voir que cette histoire qui m’avait bouleversé à quinze ans touche à nouveau les adolescents d’aujourd’hui. Même s’ils se méfient a priori de Victor Hugo et du cinéma français, ils sont vraiment pris par ce style gothique et anglo-saxon qui appartient au roman et la part intime de l’apparence, des complexes, du masque… La contradiction entre l’idéalisme et la révolte sociale, le besoin de reconnaissance que l’on a pour combler cette blessure que l’on porte en soi et qui nous fait nous aveugler et nous perdre parfois. C’était mon thème. Tous mes films présentent des inadaptés, des gens différents, et ce personnage en est la parfaite illustration : le naïf qui veut aller dans le réel et qui va découvrir sa cruauté. C’est un écho à notre monde moderne écartelé entre idéalisme et obsession de la célébrité. Victor Hugo est très moderne.

Vous avez choisi la forme narrative du conte.

JPA. J’aime l’idée intemporelle du conte, je ne veux surtout pas situer le propos historiquement. J’aime le gothique anglo-saxon. Adolescent, j’ai plongé dans le fantastique, j’aimais Edgar Poe, j’aimais Frankenstein, le cinéma de studio des années 1950, aujourd’hui Tim Burton. Ce film est nourri de mon amour du cinéma fantastique, La Belle et la Bête de Cocteau, tout ce qui touche au monstre et au rêve me touche. Tim Burton est très influencé par L’Homme qui rit, comme beaucoup de cinéastes américains. Il s’en est servi pour Edward aux mains d’argent, créature inachevée, naïve, dont le père a disparu, et les ciseaux qui laissent sur les joues des cicatrices. La première adaptation de ce roman n’est pas française, mais américaine en 1928. En 1940, les dessinateurs de Batman inventent le personnage du Joker en s’inspirant de Gwynplaine. Et cela reste très présent dans la littérature, James Ellroy y fait de nombreuses allusions dans Le Dahlia noir.

Le spectateur est immédiatement embarqué dans l’univers visuel que vous avez créé.

JPA. C’est une lumière de studio. Il était clair pour moi de faire un film de studio comme les références visuelles que nous venons d’évoquer. Je pense notamment au Casanova de Fellini ; le mystère naît du faux. Le studio permet un univers décalé et plus magique. Cela me permet de retrouver mes sensations d’enfant où, quand la lumière s’éteint, vous plongez dans un univers étrange. Le château de La Belle et la Bête est le plus bel exemple de cette notion de faux, ou le Xanadu de Citizen Kane.

C’est un terrain sur lequel je ne m’étais pas encore aventuré, j’étais jusque-là sur quelque chose de plus naturaliste, encore que Les Emotifs anonymes est un peu décalé avec des décors naturels, mais refaits pour que l’on se demande où on est.

Vous vous êtes amusé à réaliser ce film ?

JPA. J’ai réalisé un rêve d’enfant et un bonheur de metteur en scène d’avoir tout à créer : vous entrez dans un studio de 4 000 m2 vide, où tout est à faire. Pour le château, on a beaucoup suivi les descriptions de Victor Hugo. Le même château en décor naturel, même un très beau château comme celui de Louis II de Bavière, par exemple, aurait été trop réaliste ; là, c’est stylisé. Et cette impression de décor fait écho à l’aspect théâtral du texte et de ce personnage qui quitte une scène de théâtre pour entrer dans la vie réelle, et se confronte à un autre théâtre, celui des riches, des mondanités, de la politique. Chez Victor Hugo, comme chez Shakespeare, tout est théâtre.

Pourquoi avoir tourné à Prague ?

JPA. Pour des raisons économiques. Avec ce parti pris fort de film en studio, le film aurait été beaucoup plus cher en France. Comme beaucoup, notamment les Américains qui y tournent de plus en plus de films, nous avons sollicité les studios Barrandov, qui sont véritablement des studios hollywoodiens (Mission impossible 4 y a été tourné), avec des professionnels (techniciens, menuisiers, costumiers…) extrêmement compétents et qui travaillent douze heures par jour, comme aux Etats-Unis, ce qui nous a permis de tourner en huit semaines. Les Praguois ont un immense talent et un réel amour du spectacle ; le théâtre est partout et beaucoup plus accessible qu’en France. Pour l’anecdote, ce studio a été créé au début du XXe siècle par le grand-père de Vaclav Havel ; et le cinéma tchèque a connu son heure de gloire. Les Praguois ont été touchés par l’histoire de cet homme de spectacle qui se mêle de politique et va en expérimenter la violence. Tout comme Victor Hugo d’ailleurs. C’est un roman autobiographique, il l’a écrit durant son exil à Bruxelles, puis Guernesey, après s’être opposé à Napoléon III en ayant écrit « Napoléon le petit ». C’est le parcours tragique de l’artiste qui fait rire quand il est sur scène, mais que l’on aime moins dès qu’il s’occupe de politique et que l’on répudie. On peut penser à Coluche…

Un mot justement du discours à la chambre des Lords, qui n’est pas sans rappeler le « Bon appétit, messieurs » de Ruy Blas.

JPA. C’est un chef-d’œuvre du discours politique. Je l’ai un peu raccourci, mais respecté au mot près. Beaucoup de gens sont surpris d’entendre le mot « chômage », mais ce sont bien les mots de Hugo. La description de la misère est sublime. Et les propos sont éminemment modernes. J’avais également envie de partager cette modernité, notamment avec les adolescents qui ont tendance à penser que la littérature est vieille et poussiéreuse. Leur montrer aussi que le cinéma américain qu’ils aiment vient de là, d’auteurs français.

L’image des monstres de foire est également très forte. On pense à Diane Arbus, à Ensor, à Freaks…

JPA. Vous avez raison, c’est volontairement très expressionniste. C’est également nourri de la fête foraine d’Elephant man. J’ai toujours aimé ça. Quand j’étais ado, j’étais vraiment très complexé par ma taille et mal dans ma peau, et j’ai trouvé refuge dans ces films-là. J’aime tourner les champs de foire, parce que c’est la communauté des différents (le nain, le géant, la femme à barbe…) et dans ces scènes, on ne me chambre pas sur ma taille (sourire). Gwynplaine se plaît également dans ce groupe, parce qu’il n’est plus fait attention à sa difformité. C’est étrange d’ailleurs cette tradition d’aller regarder le monstre chez l’autre… Peut-être la téléréalité aujourd’hui poursuit-elle cette veine ?

Parlons du casting. Vous dites que Depardieu s’imposait…

JPA. J’ai toujours pensé à lui pour Ursus, alors qu’il ne correspond pas du tout à la description de Victor Hugo ; c’est un personnage famélique, c’est un contresens visuel absolu (rires) ! Mais depuis le début, j’entendais Gérard donner ses conseils de bon père adoptif, qui recueille ces orphelins, les soigne, mais ne va pas réussir à les protéger de la vie. Je savais qu’il apporterait à ce personnage quelque chose de pas trop sentencieux ; j’ai gommé le caractère trop philosophe du livre pour lui donner plus d’humanité et de bougonnerie. J’ai écrit en pensant à lui. Et quand je lui ai envoyé le scénario, j’ai eu le plaisir d’apprendre que c’était un rôle qu’il souhaitait jouer depuis des années. C’était un projet qu’il avait avec Rappeneau après Cyrano. Il a plongé dans ce rôle et y a mis tout ce qu’il a, de vérité, de sensibilité et d’enfance aussi. Il a beaucoup apporté au film.

Et Marc-André ?

JPA. J’apprécie son côté jeune premier, son côté rock et moderne, et je cherchais des jeunes gens qui amènent une humanité simple et vraie, pour apporter un équilibre dans un décor très stylisé et baroque. Je le trouve beau, avec un regard plein de naïveté, un peu comme Edward aux mains d’argent, finalement.

Quant à Christa Théret, je l’ai découverte dans Lol comme tout le monde. Je trouvais qu’elle avait à la fois cette modernité et ce visage d’actrices du muet.

C’était très beau de filmer ces jeunes gens habitués au cinéma réaliste à qui je demandais quelque chose de plus joué, de faire des gestes d’expressionniste, de se risquer à « ouvrir » comme dit Gérard, tout en restant juste. C’était tout le travail de directeur d’acteurs.

Vous dirigez beaucoup ?

JPA. J’accompagne en tout cas, je guide. Surtout sur ce film que je porte en moi depuis des années… On a fait un story board complet, plan par plan, ce qui nous a beaucoup aidés à créer le décor.

En réalité, l’homme qui rit ne rit pas…

JPA. La description de Victor Hugo renvoie au masque de la tragédie antique qui rit en bas et pleure en haut. Dans le maquillage que j’ai voulu, je suis plus proche du Joker que du rire fou de la version de Paul Leni. C’est un garçon mélancolique, qui fait rire, à l’image des clowns qui présentent également un maquillage grimaçant.

Qui est Gwynplaine pour vous ?

Marc-André Grondin. Je l’ai vu comme un être fragile, naïf dans les aventures qu’il traverse, mais en même temps, parce qu’il est les yeux de Déa, il est obligé d’être attentif aux détails et de s’émerveiller d’un rien, comme un enfant. Il voit également la tristesse et la pauvreté autour de lui, et décide de changer cette réalité pour en faire quelque chose de poétique pour rendre Déa heureuse. Sa naïveté l’amène à se perdre ; c’est finalement lui l’aveugle.

Vous connaissiez l’œuvre de Victor Hugo ?

MAG. De nom, parce que j’avais lu que Bob Kane s’en était inspiré pour créer le personnage du Joker. Mais j’ai découvert l’histoire en lisant le scénario.

Quel réalisateur est Jean-Pierre Améris ?

MAG. Tout est très précis dans sa tête, il sait exactement ce qu’il veut obtenir. Sa manière de tourner ‒ il découpe beaucoup ‒ demande un très gros travail sur les nuances de tons, on refait beaucoup les scènes… C’est très fatigant, mais on a la satisfaction de lui donner, finalement, ce qu’il voulait.

Le maquillage nécessitait pratiquement 3 heures par jour.

MAG. Oui. La pose de prothèse est rapide, 10/15 minutes, mais le plus long est le maquillage parce qu’il ne faut pas abîmer les prothèses, il faut les rehausser parce qu’elles sont couleur chair et donner un certain réalisme. Maquiller la prothèse et le visage prend plus ou moins de temps, selon les scènes : au champ de foire, c’est assez naturel, mais au château c’est plus long parce qu’il y a du fard et une perruque élaborée.

Cela a été difficile pour vous ?

MAG. Non, parce que je sortais d’un tournage où j’avais cinq perruques différentes et un faux crâne qui nécessitait plusieurs heures de pose. C’est pourquoi j’ai proposé de me raser la tête pour ce tournage ; cela simplifie la pose de perruque, et on a moins chaud. Le seul truc vraiment pénible, c’est qu’on ne peut pas se toucher le visage de toute la journée.

Vous retrouviez Gérard Depardieu, avec qui vous aviez déjà joué dans Bouquet final.

MAG. C’est quelqu’un que j’aime bien, même si c’est l’opposé de ma méthode de travail. Sur un plateau, Gérard est comme un gosse hyperactif, qui fait tout le temps des blagues, qui parle fort… C’est difficile de se concentrer avec quelqu’un qui prend autant de place. Il est marrant parce qu’il a un côté oncle relou à une fête de famille, il joue au con, et en même temps il voit tout ce qui se passe sur un plateau… Il est vraiment très surprenant.

Vous avez également retrouvé Christa Théret. Connaître ses partenaires est-il un atout ?

MAG. Oui, cela permet de développer une certaine complicité, et c’est un gain de temps. J’avais tellement de préparation en cours de mime et de théâtre…

Comment s’est passée votre rencontre avec Emmanuelle Seigner ?

MAG. Elle est impressionnante, elle a un regard hallucinant et un sex appeal incroyable. Cela a été une belle rencontre et j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec elle. J’ai toujours de l’appréhension à jouer avec une actrice française parce qu’il y a toujours beaucoup de chichis, c’est toujours compliqué… Elle est vraiment cool, et très généreuse. Même hors-champ, elle te donne un truc.

Vous habitez à Montréal. Est-ce un écueil pour travailler en France ?

MAG. Pas vraiment. Mais j’aimerais bien avoir un pied-à-terre à Paris, ne serait-ce que pour ne plus être toujours dans un avion ou avec des sacs de voyage que je laisse chez des potes.

Le César (César du meilleur espoir masculin en 2009 pour Le Premier jour du reste de ta vie, ndlr) vous a-t-il ouvert des portes ?

MAG. J’avais la chance d’avoir des offres avant, mais cela a solidifié ma présence dans le cinéma français et cela a peut-être attiré l’attention de réalisateurs plus établis.