Palimpseste au stylo bille

Anne Beigbeder Sollis

Anne Beigbeder Sollis regarde. Elle regarde jusqu’à voir. Attentive aux mille et un détails, c’est avec un Bic 4 couleurs qu’elle visite les images et traque le motif, pour faire apparaître d’autres images.

L’expression artistique était-elle une évidence pour vous ?

De mémoire, je crois que j’ai toujours voulu être artiste. A dix ans, je concevais des magazines, et j’étais attirée par le dessin. J’étais également attirée par le théâtre. Mon environnement familial m’a poussée vers l’art : j’avais une arrière-grand-mère artiste, ma mère est une intellectuelle, de qui j’ai pris le goût de la lecture et de la pensée ; de mon père américain me vient la part imaginaire. J’allais chez lui l’été, dans les bois du Connecticut, et sa femme, de lointaine ascendance amérindienne, pratiquait le dessin ; c’était une porte sur l’irrationnel. Quand je rentrais en France, je retrouvais un milieu bourgeois, littéraire et carré. L’art a toujours représenté pour moi la liberté par rapport à un carcan familial. Ma mère m’a encouragée dans cette voie, et je n’ai pas eu de doute.

A quinze ans, mon premier amoureux était le petit-fils de Jean-Paul Riopelle, grand artiste québécois, expressionniste abstrait. C’est avec lui que j’ai découvert les grands formats. Il avait des ateliers partout, dont un à Malakoff. C’était un personnage extraordinaire, avec des voitures de sport, qui buvait, qui fumait, qui rendait les femmes malheureuses… Le cliché total du peintre de l’époque ! J’étais impressionnée par ce personnage plus grand, hors-norme, avec le côté lyrique et romantique de l’art. Mon petit ami m’avait donné plein de gros tubes d’huiles allemandes de très bonne qualité de son grand-père. Quand je suis partie à New York faire les Beaux-Arts, ces huiles m’ont permis de démarrer, et comme j’en avais beaucoup et qu’elles m’avaient été offertes, j’ai pu les utiliser sans « économiser » et je suis aussitôt partie sur des grands formats.

Pourquoi avoir choisi de partir à New York pour suivre des cours d’art ?

Pour une raison personnelle d’abord, une histoire douloureuse avec mon père que je connaissais peu et qui vivait aux Etats-Unis. Et puis, c’est la partie de moi la plus grande, démesurée, le « tout est possible ». Et quand on arrive à New York, en l’occurrence à vingt ans pour moi, on ressent cette adrénaline et on a l’impression d’être au centre du monde. J’avais besoin de m’exprimer et j’avais besoin de liberté. J’avais entrepris des études de graphisme, mais je ne respectais jamais les formats demandés.

Ma formation a été un peu dure, c’était avant 2000, à la période où la peinture était vraiment mal considérée. Seuls comptaient la sculpture et le culte de l’objet. La peinture était abstraite voire déco, avec des motifs répétitifs, ou alors un côté pop art descendant de Warhol. Moi, j’étais plutôt expressionniste, ce qui était super mal vu par les féministes qui considéraient comme phalliques et machistes les grands formats. J’étais en porte-à-faux. Du côté français, c’était pire parce que c’étaient tous des descendants de Duchamp, ultra-conceptuels. A mon retour en France, je me suis isolée pour continuer à peindre. Je n’ai jamais lâché la peinture, même à une époque où il y avait une réelle méfiance par rapport à l’image et où j’avais l’impression d’être hors-norme.

Par rapport au choix du matériau ou du motif ?

Les deux. Il faut dire que je peignais des femmes, on ne peut pas faire plus cliché (sourire). Je peignais déjà d’après photo, comme si je pouvais réinterpréter l’image et la remplir de ce que je souhaitais y mettre.

Mais contrairement à votre travail actuel, ce n’était pas de la vidéoprojection.

Surtout pas, cela ne m’aurait pas intéressée à cette époque. Je voulais apprendre à dessiner et à peindre, et bien plus, en dehors du mouvement, c’est-à-dire SAVOIR dessiner, SAVOIR peindre. Ce qui ne se faisait pas du tout à ce moment-là. J’en parle comme si c’était d’un autre âge, parce qu’il y a un grand retour au dessin depuis une dizaine d’années, mais ce n’était pas du tout le cas à cette époque.

Vous avez donc débuté dans la solitude ?

J’ai toujours eu la sensation de ne pas être dans le milieu. Je ne fréquentais pas d’artistes. J’ai exposé, mais je me cherchais, je sentais que j’avais quelque chose à trouver par moi-même. J’étais seule dans mon coin et je le suis encore.

Dessiner est une nécessité ?

Plus jeune, je pouvais rester des jours sans dessiner. Actuellement, c’est presque dessiner ou mourir (sourire). Aujourd’hui, je construis ; plus jeune, je luttais, je détruisais, j’étais contre. Cela se voit dans mes peintures, dans le trait, dans la texture.

Pourquoi avoir choisi la peinture comme mode d’expression ?

Je pense que c’est l’art que je place le plus haut. Je suis fascinée par les peintres. Peut-être aussi l’image que j’évoquais de l’homme qui vit à deux cents à l’heure, me fait-elle penser à mon père. J’aime cette idée de l’énergie dépensée « à perte ».

Pourquoi avoir délaissé le pinceau pour le stylo à bille ?

J’avais une saturation physique de la peinture, je me sentais intoxiquée par l’huile, et je me sentais prisonnière de cet objet. Je faisais des grands formats de 2 m x 2 m, ce qui est compliqué à bouger et oblige les gens à venir voir votre travail. J’avais envie de liberté et de pouvoir me déplacer. Le glissement s’est opéré quand je suis partie à Bruxelles. Mais avant cela, j’avais mis du ketchup sur une toile, ce qui était déjà une manière de désacraliser la peinture. Le Bic est un objet familier, qui crée un lien avec le spectateur, contrairement à la dimension absolue de la peinture, qui m’écrasait peut-être…

En quoi ce changement a-t-il influé sur votre travail ?

Dans mes peintures, le dessin était très présent, mais il était masqué ou il disparaissait. Je faisais plusieurs peintures en une peinture et je pouvais me battre durant des mois avec un visage qui apparaissait, puis que je détruisais… La peinture offre ce pouvoir de destruction immédiate, on recouvre tout, d’un coup.

Le dessin est au contraire un moyen de retenir tout, retenir ces différents portraits, par exemple. Dans une peinture, il y a plein de peintures, toutes ces étapes que l’on perd et que l’on retrouve. Et en fait, ce qui m’intéresse le plus, c’est ce travail de recherche puis de perte de l’image. La peinture est une lutte qui apporte beaucoup de frustration dans cette quête d’une image qui apparaît, puis disparaît. J’avais d’ailleurs écrit sur le mur de mon atelier : « L’image est l’impossibilité de… » J’étais pleine d’envie et de frustration face à ce mur en face qu’est la toile et tout ce qui se joue dedans.

Je me fais moins mal avec le dessin. Projeter l’image me permet de ne pas trop marquer ma volonté, de m’effacer. Auparavant, je voulais absolument être présente jusque dans une marque de main ou de pied pour matérialiser ma présence et ma lutte ; c’était très viscéral. L’idée de la matière corporelle, donc de moi, était très présente. Avec une image projetée, je m’extrais. C’est ma main certes, mais elle est dirigée presque malgré moi. Il n’y a pas de trait plus accentué que l’autre au départ. Et je fais partie par partie, sans idée de l’ensemble. Le fait de partir de l’intérieur apporte quelque chose de plus doux, de plus apaisé en tout cas.

Vous vous interdisez la volonté pour aller vers quoi ?

L’enjeu est la part d’inconscient dans une œuvre d’art. J’avais besoin d’un objet très familier avec lequel on joue, comme le Bic 4 couleurs, qui marque aussi un état régressif. Quand je veux consciemment quelque chose, je ne l’obtiens pas ; en revanche, si je me laisse porter, j’arrive à mes non-fins. J’ai donc réfléchi et travaillé à ces moments d’absence. Je recherche l’extraordinaire dans les choses ordinaires, la part infinie dans ce qui est censé être fini.

A partir de quoi produisez-vous ?

C’est le grand truc ! J’ai un côté mystique. Ce sont des intuitions. J’avance à l’aveugle, sans vouloir trop savoir ce que je fais, même si je dois sûrement savoir. C’est comme si l’image me répondait, et me disait ce que je dois faire.

Parlez-nous de votre technique.

Tous mes dessins partent d’images vidéo-projetées. Ma recherche est basée sur le regard. Plus on regarde, plus on voit. C’est l’attention au réel, et aux mille et un détails. C’est de l’ordre physique, philosophique, méditatif aussi. J’aime voir apparaître tous ces reliefs, toutes ces images. Après, il y a le travail de dessin qui choisit de mettre justement en relief certains motifs. La question est de savoir ce que l’on voit dans ce que l’on regarde. Je m’absorbe totalement dans la contemplation de l’image. Et peu à peu, l’image s’efface pour laisser apparaître des motifs, qui deviennent d’autres images.

Si l’on me donnait une feuille blanche, je serais en peine de trouver quoi en faire. J’ai besoin du réel, de l’observation. Je ne dessine pas d’imagination parce que cela ne m’intéresse pas, ce n’est pas ce que je cherche. Je suis vraiment dans le rapport au motif. Je veille à ne pas trop dessiner parce que mon intention n’est pas de faire de l’hyperréalisme au Bic.

Même si vous dites vous laisser porter, la construction de vos œuvres, basée sur la juxtaposition et l’assemblage de cartons de 1m x 0,70 m, présuppose quand même une réflexion, une préparation et un quadrillage de la photo de départ.

Ma volonté est de ne pas savoir où je vais tout en sachant vers où je vais. Je pars du réel pour en faire autre chose, sans déformer. Ce qui m’intéresse est de savoir ce qui m’arrive pendant que je le fais et où cela me mène.

Peut-être pouvons-nous évoquer vos dernières œuvres pour éclairer votre propos.

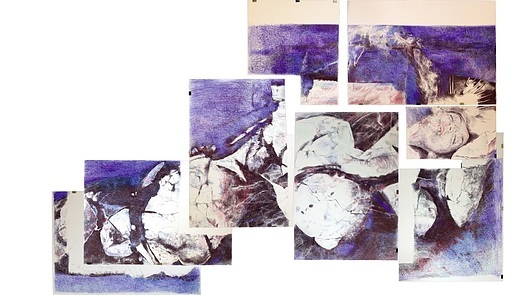

L’image qui m’a inspiré Elle, mon premier grand format (3,20 m x 2 m), présentait une déchirure naturelle qui m’a plu pour son aspect plastique. C’est un polyptyque qui fonctionne très bien avec cette déchirure pour montrer que la vie est hachée et que c’est une succession d’instants. C’est une réflexion sur le temps et le rapport au temps, l’instantanéité de l’image, mon temps de réalisation, le temps de lecture du spectateur.

Lui (4 m x 4 m) vient d’une publicité pour des slips tirée d’un magazine de 1969. J’ai trouvé cette photo invraisemblable et totalement cliché avec un slogan genre : « Bangkok, 3 heures du matin, partie de poker, et ce telex de Bob que l’on attend et qui ne vient pas », et ces trois mecs en slip, transpirant, fumant et buvant, et une petite servante asiatique les yeux baissés au fond de la pièce qui arrive avec un plateau. J’ai trouvé cette image tellement machiste et ignoble que j’ai voulu en faire quelque chose. En le faisant, j’ai pensé aux portraits d’autrefois, avec tous ces hommes. C’est la première fois que je représente des hommes. Il est beaucoup moins rempli que les autres, ce qui est volontaire. Certaines personnes y voient des fantômes.

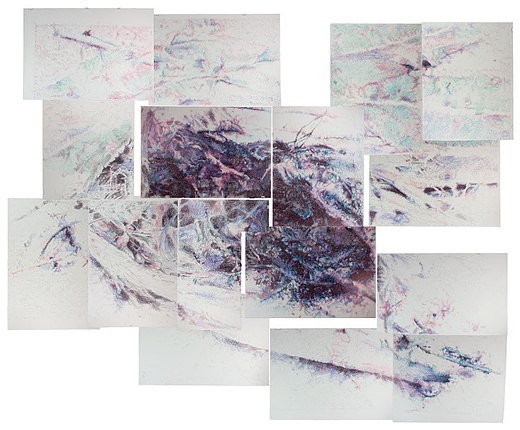

Quant à Théo cruel (4 m x 4 m), on ne sait pas ce que c’est quand on le voit. C’est le corps d’un oiseau en décomposition. C’est un motif sur lequel je reviens tout le temps. Théo, le chat de mon mari, avait recraché un oiseau qu’il avait attrapé. Mon mari a récupéré l’oiseau et a suivi toute la décomposition du corps. C’est dégueu, mais c’est fascinant. Bien sûr, il y a aussi en double lecture la cruauté de Dieu. Ce tableau m’a pris un an. Je le prenais, puis je le laissais ; je crois qu’il me déprimait.

Vous avez des projets ?

J’envisage deux collaborations avec des galeristes bruxellois et je vais exposer une jeune artiste dans le lieu que j’occupe au centre du quartier le plus vivant de Bruxelles. Je réfléchis également à un doctorat sur la diffusion en art (suite de mon mémoire « Moite » qui parlait d’inconscient dans la création artistique).

Anne B. Sollis en quelques dates :

28 décembre 1974 : Naissance à Toulouse.

Septembre 1995 : Entrée à la Parsons School of Design de New York.

Avril 2005 : Enseigne à l’école d’art de Bayonne, où elle rencontre celui qui deviendra son mari.

26 mars 2007 : Naissance de sa fille, Keeva-Grace, Madeleine, Wawatusee.

18 février 2010 : Naissance de son fils, Mathias, Enkidu, Emmanuel.