Dessiner l'aléatoire

Emmanuel Lesgourgues

C’est avec le dessin qu’Emmanuel Lesgourgues a choisi d’inscrire sa propre écriture. Motifs géométriques hypnotiques, répétitifs jusqu’à l’obsession poétisent l’organique, laissant le hasard les construire, les assembler ou les effacer. Ses variations oniriques, comme autant de vibrations qui se jouent du temps et de la nécessité, plongent le spectateur au coeur du vivant.

Comment êtes-vous venu à l’art ?

Mon entrée dans l’art s’est faite avec la collection qu’a créée mon père dans les années 1980. A cette époque, je le suivais à travers la France pour rencontrer les artistes dans leur atelier, où il choisissait les œuvres qu’il souhaitait acquérir. J’ai donc eu la chance d’avoir une ouverture et un accès direct à l’art dès mon plus jeune âge.

En parallèle, j’ai très vite eu envie d’avoir une pratique. J’ai pris des cours individuels hebdomadaires avec l’artiste Stéphane Hazera. J’avais alors huit, dix ans et j’ai suivi ses cours jusqu’à mes dix-huit ans. Et comme j’avais la chance d’avoir un atelier (qui était dans la maison de ma grand-mère), ma pratique a rapidement débordé des temps de cours. Quand j’y repense, je me dis que ces premières années ont été folles, en décalage avec l’environnement de Peyrehorade, du rugby, du collège… Je n’avais aucun recul par rapport à la richesse de cette expérience ; je suivais mon père, je créais, mais sans en avoir pleinement conscience ; cela me paraissait naturel. Plus tard, j’ai réalisé l’opportunité incroyable que cela représentait.

La voie artistique s’est imposée à vous très tôt.

A quinze ans, j’ai séjourné chez un artiste de la collection de mon père, Denis Godefroy, à Rouen. Cela a été une expérience très forte : j’étais plongé dans son rythme ‒ c’est lui qui définissait les heures de travail ‒ et j’étais soumis à son regard sur mon travail. Cela m’a fait avancer dans ma création. En fait, mon père voulait me dégoûter de l’art parce que je parlais déjà de faire les Beaux-Arts (sourire). Cela a été une rencontre humaine très riche qui m’a pas mal bousculé. J’ai pu tester ma résistance au jugement critique sur mon travail, et éprouver la difficulté face à la feuille blanche sur des journées de douze à quinze heures de travail par jour, ce que je n’avais pas connu auparavant.

J’ai également participé à des stages organisés par cet artiste en Dordogne durant quinze jours en été, qui regroupaient une trentaine d’artistes. J’étais le plus jeune. Chacun y développait son travail personnel, il n’y avait pas de sujet imposé. La seule contrainte était de passer le soir devant Denis Godefroy et deux critiques d’art pour évoquer notre travail. J’ai appris beaucoup des autres artistes ; j’ai également développé mon esprit critique, et de cette confrontation à ce « jury » m’est apparue une grille de lecture. Cela a été une expérience très fructueuse, mais douloureuse aussi car c’était difficile pour l’adolescent que j’étais alors d’accepter des critiques sur mon travail.

A quel moment et comment se définit votre sémantique ?

Quand j’ai commencé les Beaux-Arts à Bordeaux, je me suis posé des questions sur cet engagement, sur le sens de ma démarche. Après les Beaux-Arts (dont je ne retiens pas grand-chose), j’ai fait une école d’arts appliqués. J’ai toujours eu une démarche inversée par rapport au design ou à l’architecture. J’essayais d’introduire mon expérience de peintre et d’artiste dans un projet d’art appliqué. La démarche peut sembler paradoxale dans la mesure où même si ce sont des activités artistiques, ces domaines suivent des protocoles de création très différents et surtout des finalités opposées. L’aménagement intérieur est soumis à des contraintes (techniques, clients, programmatiques, de résultat), alors que dans l’art, c’est l’artiste qui définit son propre champ.

En design, j’ai inventé un protocole d’inversement, dans lequel c’est le dessin qui provoque l’usage et la fonction. Mon envie de fusionner les deux domaines a amené une confusion des territoires : je ne savais plus si faisais de l’art ou du design d’aménagement intérieur. J’ai commencé à affirmer cette démarche, et je l’ai intégrée à tous mes projets d’école. Au point qu’en fin de cursus, en 2003, j’ai réalisé une exposition à Bordeaux, qui était une rétrospective de mes travaux préparatoires de sujets d’école qui cherchaient une finalité dans le design. L’exposition présentait des résultats design et du dessin pur. A ce moment-là, j’interprétais ma démarche comme de l’écriture automatique : dessiner avec le maximum de liberté, sans suivre de protocole, sans idée de résultat figuratif ou esthétique. J’essayais de balayer le résultat dans ma façon de dessiner. Cela m’a rapproché ‒ je l’ai compris plus tard ‒ de cette idée d’un continuum de matière évolutive. Dans cette écriture automatique, des éléments reviennent, qui s’accentuent, qui s’effacent, le but de la démarche étant de donner une grande liberté à ce mouvement. De là a découlé un travail quasi obsessionnel sur la matière, sur la répétition, sur le geste, sur l’idée de produire en continu, mais sans avoir idée de ce que sera le résultat. Je trouve que la vie est faite de cette approche très naturelle : le développement du vivant conjugue des conditions aléatoires. J’aime l’idée que le travail n’a pas nécessairement une finalité, qu’il peut s’enrichir du moment présent.

Cela m’a donné la force de continuer mon travail et en 2008, j’ai rencontré une personne qui a été mon mécène pendant deux années et qui a adhéré à mon projet de tester mes efforts et de pousser cette démarche obsessionnelle. Pendant deux ans, je me suis concentré à enfiler des perles ‒ au sens littéral du terme ! ‒ et à créer de la matière en me plongeant dans du macro, travail dont l’évolution n’était pas apparente sur le laps de temps court d’une journée de travail parce que cela avançait très lentement. Le processus allait se réaliser dans le temps et le résultat ne serait suggéré qu’après. Cela a été une expérience particulièrement contraignante, mais j’ai été fasciné parce que j’ai découvert un autre rapport au temps. Le temps s’écoulait très rapidement alors que j’exécutais une tâche très contraignante, ce qui me semble paradoxal. Cela m’a questionné sur la notion de temps et j’ai trouvé très fort d’être détaché à ce point de la question du résultat et de savoir si cela allait venir ou pas. Au bout de deux ans, j’ai sorti (seulement) quatre volumes en perles, en y ayant consacré quatorze à dix-huit heures par jour. J’ai pu montrer ce travail, notamment à une exposition de Shiseido à Saint-Germain, avec une pièce qui évoquait les cellules de la peau.

Où en est votre travail ? Pouvez-vous nous parler de votre dernière série ?

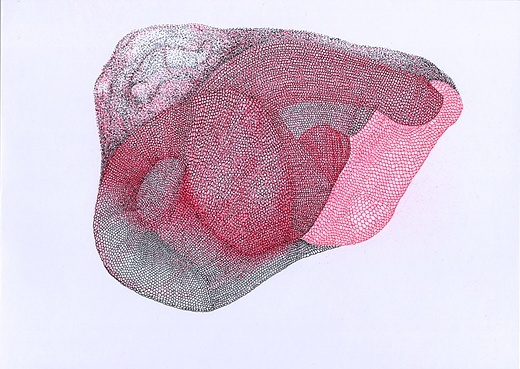

Ce travail, que j’ai entrepris il y a dix ans, continue aujourd’hui, mais il se traduit essentiellement au travers du dessin. Je poursuis ce travail de répétition, d’obsession. Je dessine des mailles en nid d’abeille depuis quatre, cinq ans ; le motif de l’hexagone constitue la forme géométrique par excellence d’un point de vue mécanique. Cette maille est présente à une échelle très petite, mais son accumulation donne naissance à du dessin. C’est un langage binaire de la même forme qui se répète, avec des variations, des dynamiques différentes. Cette démarche renvoie vraiment à ma démarche première d’écriture spontanée et à de l’organique parce que c’est ma main qui parle, avant que le cerveau n’ait le temps d’intervenir. Dans l’organique, on va retrouver des analogies au sexe, au minéral, au végétal.

Ma dernière série s’appelle « Transgénose ». Ce qui m’intéressait, c’était d’aller plus loin dans la forme globale, dans un contour qui est dessiné, assumé. C’est à l’intérieur que cela s’épanouit de façon aléatoire, mais l’extérieur dans ses limites me donnait une référence au corps. J’ai travaillé sur les contours de membres, et le travail sur la maille intérieure m’a permis de donner du relief, d’apporter de la matière. J’ai appelé cela « Transgénose » parce qu’on ne sait pas s’il s’agit de corps humain, animal ou des deux. Il y a l’idée de gène et d’organisme génétiquement modifié. C’est une idée que je trouve intéressante : de même que dans ce mode d’écriture, il y a de l’aléa dans la manipulation génétique. Mon seul protocole dans le non-protocole, c’est de donner le maximum de liberté à mon dessin.

Quelle importance a la couleur dans vos dessins ?

C’est un non-sujet, je ne la traite pas. N’ayant pas de démarche esthétique, cela m’enlève le poids de recherche d’harmonie des couleurs entre elles. J’accepte ces erreurs-là ou cette non-quête d’homogénéité et de contraste. J’ouvre une parenthèse à propos de la non-homogénéité : pendant toutes mes études, j’ai eu le même carnet de dessin. Je dessinais tout le temps, où que je sois, de façon aléatoire. Je pouvais apporter du collage, de la peinture, c’était très libre. Un jour, j’ai décidé de découper les pages de ces carnets dans des formes aléatoires qui reprenaient tout ou partie d’un dessin ; j’ai accumulé toutes ces formes de découpage et je les ai assemblées au hasard, en collant trois quatre pièces, sans les choisir. J’ai obtenu un registre de formes, de dessins et de couleurs contradictoires. L’écriture était étonnante et je ne l’aurais pas obtenue si je ne l’avais pas réalisée de façon aveugle. Cela a donné lieu à une grande série où les dessins ont été pris entre deux feuilles de méthacrylate transparentes à travers lesquelles on ne voyait que l’assemblage des dessins un peu contradictoires entre eux.

Pour en revenir à la couleur, je n’ai pas de palette prédéfinie. Ce sont l’épaisseur de la plume et le stylo avec lequel je suis à l’aise (parce qu’il y a une contrainte physique importante dans cette écriture obsessionnelle) qui priment pour que le travail soit intéressant dans son développement dans le temps. Le vecteur de mon travail, c’est le tracé. Je ne veux pas que la couleur entre dans une grille de lecture que l’on peut faire de mon travail, la couleur est choisie par défaut.

Vous avez débuté avec la peinture et le pastel, puis le collage ; vous avez expérimenté la matière avec les perles ; aujourd’hui, vous avez fait le choix du dessin. Comment s’explique le changement de medium ?

Comme je ne me préoccupe ni de couleur ni de matière, je suis venu naturellement au dessin. Ce qui ne m’empêche pas de recréer de la matière, du relief et du contraste par mon dessin de mailles. Et puis, le dessin est la forme d’expression la plus directe. On n’est pas dans un effet de séduction, ni dans un effet de style. Je suis une forme de base très brute, et c’est ce que j’aime. Je veux vraiment que mon travail soit lu comme de l’écriture.

Vous avez l’impression d’avancer dans votre recherche, ou cette question ne vous intéresse pas ?

Je suis au plaisir que cela me provoque, à ce rapport au temps qui fait qu’une journée peut être un flash, une seconde. Il n’y a pas de quête scientifique, je ne suis pas à la recherche d’un résultat. Attention, j’ai l’air de laisser penser que je minore le résultat, ce qui n’est pas vrai. Si c’était le cas, je ne le montrerais pas. Mais ce qui me plaît particulièrement, c’est de voir apparaître dans l’œuvre obtenue l’aléatoire, la propagation du vivant et de cette vibration-là. C’est cette valorisation que je recherche dans mon écriture.

Où en est l’art aujourd’hui ?

Aujourd’hui, l’art est une entreprise et il n’existe qu’à travers l’entreprise, au propre comme au figuré. Il y a une économie derrière, qui implique que l’artiste travaille avec des curateurs, des galeristes, qui interfèrent dans son travail. Les modèles ont changé. Il y a des analyses, des questions autour de la vocation d’une œuvre, des interprétations avec des dérives parfois, comme il a pu y avoir dans l’art conceptuel, où cela se mélange avec du contenu littéraire. Cela engage plusieurs acteurs sur le même travail. Il y a un engagement parce qu’il y a une demande forte de contenu et de sens, notamment de la part des acquéreurs, mais cela génère un travail d’équipe où les choix s’opèrent à plusieurs. On peut penser que l’engagement, à titre individuel, est moins important.

Vous souvenez-vous de votre première émotion artistique ?

Ouah !… Beaucoup de choses m’ont bousculé, mais comme j’ai été confronté à l’art très jeune, il m’est difficile de visualiser une toile ou une sculpture en particulier. Des œuvres m’ont marqué et happé en entrant dans des ateliers d’artistes. J’ai le souvenir d’une très forte émotion vers quinze ans à une rétrospective Rothko à la Tate de Londres. Je me rappelle être resté assis très longtemps, à ne pas pouvoir bouger… Un très grand moment.

Et votre dernière émotion artistique ?

La rétrospective Anselm Kiefer au Centre Pompidou, avec ces scènes d’intérieur et ces planchers qui m’ont vraiment pris aux tripes.

Une œuvre doit parler en premier au cœur ou à la tête ?

Les deux sont associés. Le cœur peut être excité par la raison. Je ne fais pas la part des choses, il y a des œuvres conceptuelles qui ne vont pas du tout m’atteindre, d’autres qui vont susciter une émotion forte parce qu’elles vont parler à mon intellect. On doit regarder l’œuvre d’un point de vue plastique et évaluer la justesse de sa plasticité par rapport au sens qu’elle veut avoir ; cette justesse peut engendrer une émotion physique très forte alors qu’au départ, c’est une lecture intellectuelle de ce qu’elle raconte. Mais je suis toujours à la recherche d’émotions brutes et directes, qui ne passent pas par l’intellect.

Vous travaillez actuellement à des projets qui vous tiennent à cœur.

Je suis en effet commissaire de l’exposition qui se tiendra cet été à Anglet (64). Il s’agit d’une rétrospective de l’œuvre de Jean-Claude Pinchon, un artiste de la collection de mon père. Ce commissariat m’enthousiasme vraiment parce que c’est un artiste que j’ai connu et que je défends. Je pense qu’il est important de montrer son travail aujourd’hui parce qu’il interroge la peinture et permet de porter un regard nouveau sur l’école rouennaise et sur ces années-là. Le travail en amont est par ailleurs passionnant : il faut réfléchir à la bonne stratégie sur chacun des trois lieux d’exposition, trouver comment rendre publique cette œuvre, offrir une grille de lecture tout en laissant sa liberté au public… J’ai envie de me rapprocher du sens de l’œuvre dans sa globalité, ce qui va passer par le choix des œuvres, la façon de les mettre en scène, et aussi des textes qui vont accompagner la compréhension de ces œuvres.

L’autre projet, en gestation celui-là, concerne précisément la collection de mon père. Mon père a toujours eu une démarche artistique ; il souhaitait d’ailleurs faire les Beaux-Arts, mais son père s’y est opposé. Il a décidé dans les années 1980 de constituer une collection représentative de l’art français de cette époque. Plus que l’achat des œuvres, c’était nouer des relations avec ces artistes qui l’intéressait. Il avait un programme annuel de déplacements de trois, quatre jours dans les ateliers aux quatre coins de la France. On dînait avec l’artiste, on regardait ses travaux, ce qu’il avait produit sur une année. Des liens très forts se sont tissés et je pense que c’était la première finalité de mon père, être au contact d’un interlocuteur qu’il ne trouvait ni dans son travail ni dans sa famille. Il a réussi à aller chercher cette énergie et s’est beaucoup nourri de ces échanges avec les artistes. La collection se compose de 850 œuvres, de 90 artistes qu’il a tous connus. Elle n’a jamais vraiment été montrée au public. Avec mes frères et sœurs, nous réfléchissons à un projet de fondation pour rendre publique cette collection qui représente un réel intérêt pour la découverte et la compréhension de la peinture française des années 1980-1990.

Emmanuel Lesgourgues en quelques dates :

• 31 décembre 1974 : Naissance à Bayonne

• Juin 1999 : Diplômé de l’école Camondo en Architecture d’intérieur et produits d’environnement

• Janvier 2001 : Travaille chez Andrée Putman

• Depuis février 2003 : Est installé à son compte pour des projets de design, et développe en parallèle son travail de plasticien