Passion : producteur

Gilles Sacuto - TS Productions

Séraphine, Mademoiselle Chambon, Une bouteille à la mer, Je ne suis pas là pour être aimé, Une Estonienne à Paris, Incendies… Voilà pêle-mêle quelques titres de films qui ont su toucher le public par l’originalité de leur sujet, leur engagement, mais aussi leur pudeur et l’émotion qu’ils suscitent chez le spectateur. Ils ont également en commun d’avoir été produits par la même maison de production. Au fait, c’est quoi un producteur ?

Gilles Sacuto, qui a accompagné ces très beaux films, a pris le temps de nous l’expliquer.

Pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre le métier de producteur de cinéma ?

Un producteur choisit un projet et essaie de le mener à bien. Dans la version ancienne, il engageait un scénariste pour adapter une œuvre ou écrire sur un sujet donné, puis engageait un réalisateur. Aujourd’hui, dans le cinéma dans lequel on évolue, le réalisateur est attaché au projet dès le début, soit parce qu’il l’a coécrit, soit parce qu’il apporte l’idée. Ce ne sont pas forcément des projets que l’on initie, mais que l’on suit depuis le départ. Il arrive aussi que l’on reçoive des scénarios par la poste. On suit alors tout le travail d’écriture ou d’adaptation en lisant toutes les versions, comme le ferait un éditeur. Puis on participe aux choix artistiques (casting, équipe technique…), toujours en liaison avec le réalisateur et le scénariste, le noyau dur du projet. Parallèlement à ça, on cherche à financer le projet en trouvant des partenaires, des préventes, des ventes, des coproductions, des distributeurs pour les salles, pour l’étranger… toutes sortes de sources de financement. Le but étant de trouver une cohérence artistique et financière. On suit le projet durant toute sa fabrication, le tournage, le montage, puis l’exploitation du film avec le distributeur, la préparation de la sortie, l’étude de l’affiche, de la bande-annonce. On peut même accompagner le réalisateur à certaines avant-premières. Ce moment de débat avec le public et de rencontre avec des exploitants est d’ailleurs important, car cela offre un retour sur notre travail.

Vous sollicitez les scénaristes ou les réalisateurs, ou ce sont eux qui viennent vous voir ?

Ce sont plutôt eux qui viennent nous voir, ou des gens que l’on croise dans des festivals, des commissions ; on est en général sollicités par des personnes qui ont un projet. Mais il peut arriver que nous soyons à l’initiative, avec par exemple un livre qui nous a plu et que l’on propose à un réalisateur. Il y a également le cas plus classique du réalisateur que l’on connaît, avec qui l’on travaille régulièrement, Stéphane Brizé par exemple.

En quoi la production américaine diffère-t-elle de la production française ?

Les producteurs de studio américains développent des projets artistiques à l’intérieur de structures qui ont les moyens de les financer. Pour les Américains, le producteur est quelqu’un de très important parce que c’est lui qui porte le projet, il fait écrire un scénario, puis il cherche des acteurs et des réalisateurs. C’est parce qu’ils ne les écrivent pas que les réalisateurs américains peuvent faire un film par an. Clint Eastwood a ainsi récupéré le projet d’American Sniper qui avait été proposé à d’autres réalisateurs qui avaient tous refusé. Ce sont de bons projets qui circulent, avec de bons acteurs et de bons réalisateurs pour les faire. C’est différent quand on écrit tout seul et quand on est davantage dans un rythme d’auteur-réalisateur français, à savoir un film tous les trois, quatre ans.

Le fait que vous vous occupiez du financement vous donne-t-il un droit de regard plus important sur le casting ou le titre, ou cela se fait-il en concertation avec l’équipe ?

Cela se fait en concertation car l’essentiel est la cohérence dans les choix. Même les acteurs les plus « porteurs » ne le sont que s’ils sont dans un rôle qui leur convient. On peut avoir des idées, suggérer, mais l’important reste l’échange avec le réalisateur, le scénariste et le directeur de casting. Il faut trouver la bonne alchimie et la combinaison gagnante car ce qui reste finalement, c’est le film.

Changer le titre peut arriver à la demande du réalisateur lui-même. A la demande du distributeur, cela nous est arrivé quand on a modifié le titre du roman à l’origine du film. Cela dépend du film sur lequel on travaille : sur un film qui a suscité des investissements financiers importants, ce n’est pas illogique d’écouter les investisseurs. Leurs remarques peuvent être pertinentes. L’important est de bien comprendre dès le début ce que l’on veut faire ; si on parle tous de la même chose, le dialogue n’est pas contre-productif. La difficulté surgit lorsqu’il y a un malentendu sur le moteur d’un film, et à quel public il est censé s’adresser. Le malentendu est vraiment l’écueil à éviter.

Après, un film est plus ou moins réussi, c’est encore autre chose (sourire), et il rencontre ou non le public. Il n’y a pas d’absolu dans les choix du public, les gens ont envie, ça leur correspond, c’est le bon moment… Ce sont les mystères du cinéma. Pour reprendre la formule consacrée, c’est un art et une industrie du prototype. Il ne faut surtout pas penser que l’on va refaire de la même manière ce que l’on a fait une fois.

Vous avez toujours voulu exercer ce métier ?

J’aimais beaucoup le cinéma, mais je ne pensais pas du tout être producteur ; je ne n’avais même aucune idée de comment on pouvait en être un. J’avais fait des études d’informatique et de gestion, et je faisais de la musique. J’ai commencé par hasard comme stagiaire sur un film pour remplacer quelqu’un, et ça m’a beaucoup plu. J’ai alors suivi un parcours de technicien, puis d’assistant, qui a été un chemin pour aller vers la production. Mais je savais que je ne ferais pas ça seul. Et j’ai rencontré Miléna (Poylo) avec qui je partage beaucoup de choses, dont la production.

Vous travaillez ensemble sur les mêmes projets ?

Oui. On se complète.

Qu’est-ce qui motive votre adhésion à un projet ?

Ce sont forcément des histoires qui nous plaisent et qui nous touchent ; cela me paraît compliqué de produire un projet que l’on n’aime pas profondément. Pour en parler, pour le défendre, il faut être convaincu soi-même. On choisit donc les projets en fonction de ce qu’on ressent en les lisant, puis selon le réalisateur, la capacité qu’on imagine avoir à travailler avec lui et/ou les films courts ou longs qu’il a pu déjà faire.

Combien de temps représente un projet, de la première rencontre à la sortie du film ?

Pour vous donner un exemple concret, nous avons terminé le tournage du film de Stéphane Brizé, Une vie, tiré de Maupassant, qui va sortir dans le courant de l’année. Je pense que les contrats d’auteur datent de 2012. Un projet prend généralement deux ou trois ans. C’est pour ça qu’il est préférable d’être avec des personnes avec qui l’on s’entend bien.

Combien de films avez-vous produits ?

Autour de vingt-cinq, produits ou coproduits. On a fait quelques téléfilms aussi. On vient de faire L’Annonce pour Arte (dans lequel Alice Taglioni tient le rôle principal) et qui a reçu le prix de la mise en scène à La Rochelle.

Avez-vous connu d’heureuses surprises ?

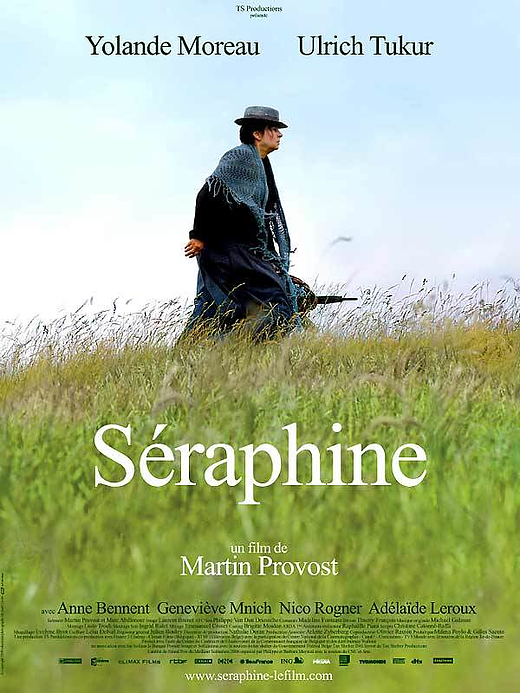

Oui, avec Séraphine, qui est allé au-delà de ce qu’on pouvait imaginer de mieux. C’est un projet qui nous a immédiatement vraiment beaucoup plu. Le réalisateur, Martin Provost, l’avait développé seul ; il est arrivé avec un scénario déjà bien avancé. Cela nous a plu en le lisant, en le finançant, en le tournant… Toute l’aventure a été très heureuse, malgré les difficultés. Le public a aimé cette histoire, même si je me rappelle que le distributeur était un peu déçu par les premiers chiffres. Mais ce n’était pas une histoire attendue, Martin Provost n’était pas très connu, Yolande Moreau est aimée du public, mais ce n’est pas une vedette du box-office… Ce qui est particulièrement touchant, c’est que c’est le public qui a fait son succès, par le bouche-à-oreille, et c’est très agréable car c’est un retour positif sur notre travail et sur notre choix.

Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brizé avait été une surprise également. Nous avions déjà travaillé avec lui, et cela faisait plaisir de voir que son talent se confirmait et qu’il rencontrait de plus en plus de public. C’est à la fois une construction dans notre relation de travail et dans la relation qui s’est créée avec le public.

Et des déceptions ?

C’est arrivé avec Violette, de Martin Provost. Je pensais que le film ferait plus d’entrées que ça. Il a très très bien marché à l’international. Attention, ce n’est pas un échec retentissant, mais c’est une déception. Il n’empêche que c’est un film dont je suis vraiment fier.

On parle ici de déception relative au nombre d’entrées. Mais vous est-il déjà arrivé d’être déçu par le film lui-même ?

On essaie de travailler beaucoup pour avoir le moins de déception possible, mais c’est arrivé une fois ou deux sur des projets mineurs ou des coproductions. Quand on se dit : « ce film aurait pu être mieux », c’est ce qu’il y a de plus décevant et de frustrant.

Pourquoi un réalisateur ou un scénariste vous choisit-il comme producteur ?

Les gens se basent sur ce qu’on a déjà produit, ce qui peut être à double tranchant : après Séraphine par exemple, on nous a proposé plusieurs films sur la peinture. Or, on n’a pas envie de refaire les mêmes choses. Parfois, on aimerait que des gens qui ont des univers totalement différents viennent nous voir pour nous proposer autre chose.

Concernant notre travail, nous sommes attachés au travail avec les auteurs, les scénaristes. Il ne faut pas s’endormir, car il y a de bons producteurs en France.

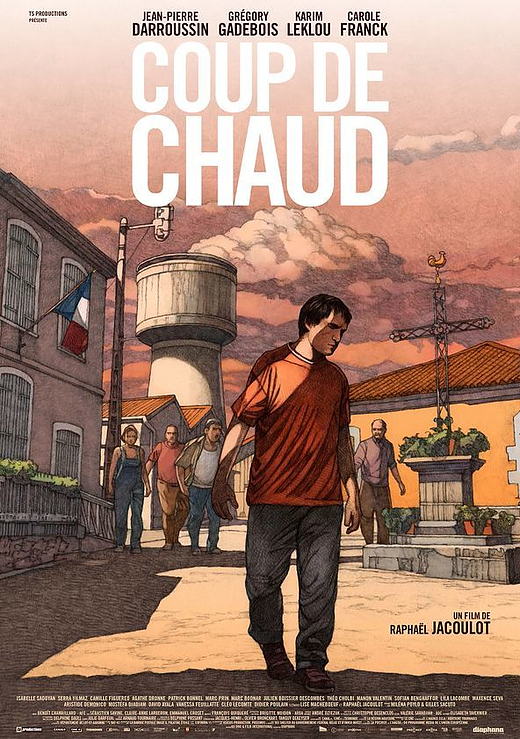

Un mot, pour terminer, sur Raphaël Jacoulot, dont vous avez produit le dernier film, <i>Coup de chaud</i>. Comment l’avez-vous rencontré ?

On l’a rencontré par sa scénariste, Lise Macheboeuf, avec qui on avait déjà travaillé sur Une Estonienne à Paris. Raphael avait l’ébauche de ce qui allait devenir Coup de chaud, et ce projet lui tenait vraiment à cœur. C’est un réalisateur avec qui nous avons beaucoup aimé travailler et qui a beaucoup de talent. Nous allons poursuivre notre collaboration.