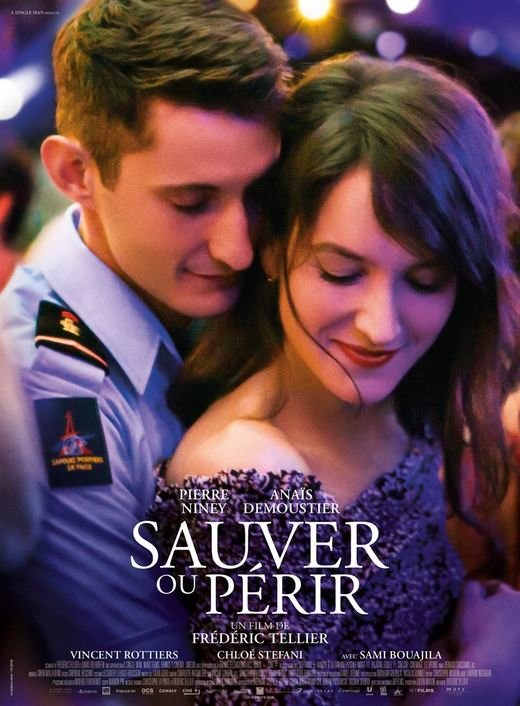

Sauver ou périr

Frédéric Tellier et Pierre Niney

Ne vous laissez pas impressionner ou conduire sur de faux chemins par l’injonction militaire du titre. Sauver ou périr raconte une histoire d’amour, bouleversante dans sa force, sa beauté, mais aussi ses doutes et ses défaillances, et professe un magnifique hymne à la vie à travers le parcours long et tortueux d’un homme pour (re)trouver le sens de sa vie.

Contrairement à ce que pourrait laisser croire le titre du film, qui est la devise des pompiers de Paris, votre film est avant tout ‒ et surtout ‒ une histoire d’amour.

Frédéric Tellier. Cela me fait plaisir que vous disiez cela parce que je voulais faire une histoire d’amour, avec des épreuves comme dans Love Story, qui me permette également d’évoquer la question de l’identité. C’est l’histoire d’un amour et de quelqu’un qui cherche le sens de sa vie et qui va le trouver. Les épreuves que peuvent traverser les pompiers me semblaient un cadre intéressant car le cinéma a besoin de visuel, et j’aimais l’idée que le personnage soit un héros.

Pierre Niney. Il faut dire aux gens que ce n’est pas un film uniquement sur les grands brûlés et les hôpitaux. Lors de nos présentations, on essaie de faire en sorte que les gens ne se focalisent pas sur un aspect potentiellement dur ou sur le côté 100 % pompier avec interventions sur accidents.

On croit totalement au couple formé par Anaïs Demoustier et Pierre Niney. Comment avez-vous pensé à ces deux acteurs ?

FT. J’y ai pensé de façon différente. J’étais concentré sur Pierre dès le début du projet, et comme je sais que Pierre est un oiseau rare, je l’ai contacté deux ans avant la fin de l’écriture pour lui parler de l’histoire, lui montrer l’iconographie sur le sujet. Et je revenais vers lui tous les trois, quatre mois pour lui donner des nouvelles. Le personnage féminin s’est épaissi au cours de l’écriture et on a rapidement pensé à Anaïs avec le producteur. C’est vrai qu’à l’écran, c’est un très beau couple de cinéma, comme Ali MacGraw et Ryan O’Neal dans Love Story !

Votre film est aussi une déclaration d’amour à la vie et à l’être humain, dans tout ce qu’il a de fragile mais d’unique.

FT. Avec Pierre, on s’est justement beaucoup parlé avant et pendant le tournage pour ne pas perdre de vue l’histoire d’amour et l’hymne à la vie que l’on voulait raconter.

Pierre Niney en pompier, cela peut surprendre sur le papier. Sans vous offenser, on attendrait un physique plus carré.

PN. Il ne faut pas que les gens pensent qu’un acteur français ne sait faire que ce qu’il est. L’intérêt que je trouve à ce métier est d’explorer plein de choses différentes. C’est un artisanat qui permet d’approcher d’autres vies, d’autres physiques, d’autres démarches.

La transformation physique semble plus familière aux acteurs américains. Mais je dois reconnaître que les premières scènes dévoilent votre torse superbement sculpté. Quelle a été votre préparation physique ?

PN. J’ai passé quatre mois en caserne, à effectuer l’entraînement quotidien ainsi que les exercices avec les sapeurs-pompiers, pour que Frédéric puisse filmer ça réellement. Et j’ai travaillé avec des coachs et des nutritionnistes pour m’étoffer et gagner en muscles pour la première partie du film et perdre du poids le plus rapidement possible pour la deuxième partie.

Après l’accident, votre personnage a cette phrase terrible : « Je n’ai plus de rides, je n’ai plus de traits, il n’y a plus d’histoire. » Ce que nous sommes se réduit-il à notre visage ?

PN. Notre visage est notre humanité, notre mémoire. Pendant que je faisais des recherches pour préparer le rôle, j’ai été saisi par une interview de Frances McDormand dans laquelle elle dit qu’elle ne fera jamais de chirurgie esthétique parce que chaque ride lui rappelle un épisode précis de sa vie. C’est ce qu’elle appelle « the map ». J’ai beaucoup aimé cette idée que notre visage est la carte de notre vie et donc imaginé quel traumatisme cela représente de le perdre. Je pense que le visage constitue notre mémoire, mais heureusement, ce que l’on est ne se borne pas à cela et ‒ c’est ce que le film souhaite exprimer ‒ on peut aussi transcender son malheur.

On peut y voir un jeu de miroir avec l’acteur, pour qui l’apparence est primordiale.

PN. Bien sûr, complètement.

FT. Très vite, on s’est posé cette question. On a fait plusieurs essais de maquillages, sur des journées complètes. J’avais envie que Pierre n’ait plus rien, plus aucune expression, et qu’il joue avec la puissance qu’on lui connaît. On a évoqué la commedia dell’arte et ses masques…

L’autre élément unique à chaque individu, c’est la voix. Comment avez-vous travaillé votre diction pour modifier votre timbre ?

PN. Je me suis beaucoup inspiré de personnes accidentées et de grands brûlés que j’ai rencontrés dans une unité de soins. J’ai été très intéressé par le rapport différent qu’ils ont à la parole, le rapport au temps aussi, une élocution plus lente. Je trouve que cela raconte beaucoup du personnage, de son traumatisme, du temps qu’il a passé à l’hôpital, des greffes qui modifient le visage et donc la parole. Cela a été de l’observation, comme souvent.

FT. Pierre a réinventé la voix, mais il a réinventé la démarche également. Il est prodigieux. On a tourné dans un centre de soins de grands brûlés et Pierre est allé à l’unité des grands brûlés de l’hôpital Saint-Louis pour travailler sur des éléments réels.

Puisque vous évoquez le rapport au temps, je dois dire que votre travail sur les ellipses est remarquable. La narration est extrêmement fluide et on ne se rend pas compte que l’histoire se déroule sur trois ans.

FT. C’est vraiment gentil. En plus, pour ce film j’ai eu l’audace de débrayages parce qu’il y a beaucoup d’ellipses dans l’acte 1, quasiment plus dans l’acte 2, aucune dans l’acte 3, et je me demandais si cela allait passer.

PN. Les ellipses au cinéma, c’est très dur à faire. Les spectateurs ont souvent l’impression de perdre quelque chose ou que ça va trop vite.

Je souhaiterais que l’on dise un mot également du tableau d’Ensor, « Masques raillant la mort ».

FT. Je suis tombé sur ce tableau dans une des salles du Moma à New York, et j’ai été littéralement hypnotisé. Quand je suis rentré en France, j’ai fait des recherches sur James Ensor. Il y a une deuxième lecture de ses tableaux, de prime abord funèbres, mais où la vie se moque de la mort tout le temps, les toiles sont très colorées. J’avais envie d’insérer ce tableau dans l’histoire et j’ai été très heureux que les ayants droit d’Ensor nous autorisent à le faire.

Son iconographie parcourt le film, avec les masques que vous évoquiez précédemment, et cette œuvre constitue une mise en abyme de l’histoire, dont le spectateur connaît dès le début le drame qui va survenir. Même si la toile s’intitule « Vivants raillant la mort », la mort, qui est au centre du tableau, rôde et s’amuse avec les vivants. Tout comme de nombreux indices sont annonciateurs de l’accident de Franck.

FT. Je suis ravi de cette remarque parce que ce sont des signes que l’on met, sans savoir s’ils seront décryptés ou pas. J’adore les premiers actes un peu longs alors que l’on sait déjà ce qui va se passer dans l’acte 2, les longues expositions qui distillent quelques indices.

C’est un rôle très fort. Vous avez dû sortir émotionnellement éreinté de ce tournage ?

PN. C’est ce que l’on recherche en étant acteur. J’étais heureux de sortir du film pour reprendre une vie normale, ce qui m’a pris un peu de temps effectivement, mais en même temps je savais que j’avais participé à un film dont j’étais fier, qui me plaisait, et avec un travail profond. Je recherche des histoires qui me bouleversent moi, déjà, avant de bouleverser le public. Je n’ai pas d’autres critères pour faire un film.